Revista Gama - Bruno Carazza: ‘A população brasileira tem um descrédito muito grande com a política’

Bruno Carazza: ‘A população brasileira tem um descrédito muito grande com a política’

Isabelle Moreira Lima

03 de Abril de 2022

“A população brasileira tem um descrédito muito grande com a política, as principais instituições, a Presidência da República, os partidos, o Congresso, o Judiciário. E isso do ponto de vista de país, de uma democracia, preocupa – principalmente nesse momento que a gente vive”, afirma Bruno Carazza, doutor em direito pela UFMG, mestre em Economia pela UnB e professor da Fundação Dom Cabral. É ele o entrevistado do Podcast da Semana na edição sobre confiança.

Colunista do jornal Valor Econômico e autor do livro “Dinheiro, Eleições e Poder: As engrenagens do sistema político brasileiro” (Companhia das Letras, 2018), Carazza fala sobre a relação entre política e democracia, que se ligam como num efeito dominó: escândalos de corrupção levam à perda de confiança na política, que leva à onda antipolítica, que leva a riscos à democracia. Por outro lado, se há confiança na economia, a política também se beneficia.

Ao Podcast da Semana, Carazza falou ainda sobre a polarização que rege a política brasileira nos últimos anos, a relação que se estabelece entre a elite econômica e candidatos em eleições e a importância da confiança também como indicador macroeconômico.

Roteiro e apresentação: Isabelle Moreira Lima

Edição de som: Roberto Soares

No link abaixo e também no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast você escuta este episódio.

https://gamarevista.uol.com.br/podcast/podcast-da-semana/bruno-carazza-confianca-na-politica/

Insper: A Democracia que Queremos - Como Decidir Melhor

A série de três encontros reuniu acadêmicos, políticos e personalidades públicas para uma reflexão sobre o atual sistema democrático brasileiro, seus pontos fortes e fragilidades, e alternativas para o seu aperfeiçoamento.

PROGRAMAÇÃO

30/11/2021

Abertura

Samuel Pessôa, economista, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia (FGV) e sócio da gestora Julius Baer Family Office

Dinheiro e eleições

Bruno Carazza, colunista do jornal Valor Econômico e professor da Fundação Dom Cabral

O presidente ainda decide?

Lorena Barberia, professora do departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo

A decisão dentro do Estado

Carlos Ari Sundfeld, professor titular da FGV Direito SP e sócio da Sundfeld Advogados

Roda de conversa

Bruno Carazza, Lorena Barberia, Carlos Ari Sundfeld e Fernando Schüler, professor titular do Insper

Debate

Ao final das apresentações, haverá uma roda de conversa com a participação do deputado federal Rodrigo Maia e do ex-governador do Espírito Santo Paulo Hartung

Moderação

André Lahóz Mendonça de Barros, coordenador executivo de Marketing e Conhecimento do Insper

https://www.insper.edu.br/agenda-de-eventos/a-democracia-que-queremos-como-decidir-melhor/

https://youtu.be/UhYOcUFLo0A

Governando do Além-Túmulo

Como uma enquete despretensiosa revelou uma força subterrânea da política brasileira

Por Bruno Carazza, especial para a revista piauí de novembro/2020

“Você não tem mais nada para fazer?”, me perguntou por e-mail um ex-candidato a deputado estadual pelo Patriota. De certa forma, ele tinha razão. Em meio à pandemia, preso em casa e ao trabalho a distância, a imaginação nos leva a fazer coisas sem muito sentido. Devo confessar, porém, que a ideia original não foi minha.

Logo no começo da quarentena, eu e mais quatro amigos (Alexandre, Pedro, Leandro e Ricardo) criamos um grupo no WhatsApp para trocar ideias sobre a doença e o cenário político, compartilhar nossos temores a respeito dos impactos econômicos da crise e, claro, memes e piadas. A cada quinze dias, fazemos um encontro via Zoom, cada um com sua cerveja, e o papo se arrasta noite adentro. Nas conversas, resolvemos todos os problemas do Brasil e do mundo, como faríamos numa mesa de bar, nos velhos e bons tempos.

Durante uma troca de mensagens no Covídeo-19 (sim, esse é o nome infame do nosso boteco virtual), surgiu uma foto da cédula eleitoral da eleição presidencial de 1989. A imagem quase pré-histórica, com uma lista que misturava figurões da luta pela redemocratização e personagens folclóricos, inaugurou no grupo uma onda de lembranças, comparações e especulações sobre os rumos que o Brasil teria seguido caso outro candidato tivesse vencido aquela disputa.

A sugestão demoníaca partiu do Ricardo: “Bruno, faz uma pesquisa aí no seu Twitter... hehehehe.” Sem ter muito que fazer, às 12h38 do dia 28 de abril, o 42º da minha quarentena, postei despretensiosamente: “Se a eleição de 1989 fosse hoje, em quem você votaria?”

Para ler o texto completo, acesse: https://piaui.folha.uol.com.br/materia/governando-do-alem-tumulo/

Procurando agulha no palheiro

Sistema eleitoral dificulta a seleção de bons quadros

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 21/09/2020.

“Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar”. Não existem estatísticas oficiais sobre o número de assassinatos de políticos no Brasil, mas levantamentos realizados pela imprensa indicam que Raul Seixas tinha razão ao gravar Cowboy Fora da Lei em 1986.

No final do ano passado, reportagem de Wellington Ramalhoso no Uol indicava que, entre os prefeitos eleitos em 2016, pelo menos dez haviam sido mortos de modo violento durante o exercício do cargo – quase 0,2% do total, uma probabilidade nove vezes maior do que a de um brasileiro comum ter o mesmo fim. Maiá Menezes e Marcelo Remígio, em texto para O Globo de 23/12/2019, indicaram que, apenas no Estado do Rio de Janeiro, 25 políticos haviam sido assassinados desde 2014 – incluindo o caso mais famoso, da vereadora carioca Marielle Franco, morta em 2017 ao lado de seu motorista, Anderson Gomes.

O medo de amanhecer com a boca cheia de formigas é apenas um dos fatores que afastam da política muitos brasileiros bem preparados, com vontade de contribuir para a coletividade e dotados de boas ideias para melhorar a prestação de serviços pelo Estado. Por temerem seu “lado sujo”, muitos cidadãos acabam canalizando sua energia e sua disposição em servir para atividades de voluntariado, ONGs e movimentos sociais. Outros até tentam concorrer, mas as barreiras à entrada diminuem enormemente as chances de serem bem-sucedidos.

Pesquisa CNI/Ibope realizada em março de 2018 revelou que, apesar de descrente com as eleições, o eleitor brasileiro valorizava candidatos que, idealmente, conhecessem os problemas do país (89%) e possuíssem experiência em assuntos econômicos (77%), boa formação educacional (74%), bom relacionamento com os movimentos sociais (71%) e experiência profissional de sucesso (65%). Do ponto de vista das características pessoais, as mais apreciadas eram honestidade/não mentir em campanha (87%), nunca ter se envolvido em casos de corrupção (84%), inspirar confiança (82%), ter pulso firme (78%) e ser sério/ter postura (74%).

Os números acima contrastam com a historicamente baixa confiança da população no Congresso Nacional e nos partidos, e a avaliação ruim de seu desempenho nas últimas décadas. Supõe-se, portanto, que o sistema eleitoral não esteja sendo eficaz ao cumprir a sua missão de selecionar bons quadros para representar os anseios do cidadão brasileiro.

Esta é a última semana para a inscrição de candidatos para as eleições de 15 de novembro próximo. Nas próximas semanas, teremos a difícil missão de escolher, entre centenas ou milhares, um indicado a prefeito e outro a vereador que sejam bem preparados para mudar a realidade social de nossa cidade. E muito provavelmente, ao nos depararmos com a lista de eleitos logo após a apuração, ficaremos com a sensação de que eles não nos representam.

Existem razões institucionais que levam a esse resultado insatisfatório. Para começar, o número muito elevado de candidatos eleva consideravelmente o custo de avaliar seus atributos e definir o voto. Em 2016, 498.302 pessoas batalharam por um lugar ao sol nas eleições nos mais de 5.500 municípios brasileiros (o que significa uma média de um postulante para cada 200 eleitores). Neste ano, com o fim das coligações para vereador, há a expectativa de que o número seja ainda mais elevado. Encontrar o melhor em meio a tantos aspirantes ao cargo é como encontrar uma agulha no palheiro.

Do ponto de vista de quem se propõe a disputar um cargo eletivo, diferenciar-se em meio a essa multidão exige investimentos pesados em publicidade, cabos eleitorais, redes sociais, corpo-a-corpo com eleitores. Personalidades já conhecidas da política, celebridades e donos de redutos bem definidos (como sindicalistas, líderes religiosos e militares) levam vantagem – assim como pretendentes ricos que dispõem de recursos para arcar com os altos custos.

Três invenções de nossa democracia, em vez de ajudar a nivelar o campo, acabam sendo inócuas ou até mesmo tornando o jogo mais difícil para o concorrente sem vínculos com a política tradicional.

De um lado, os partidos poderiam facilitar a escolha caso tivessem uma linha ideológica e programática bem definida e conhecida. Neste caso, as legendas serviriam como um primeiro filtro para o eleitor, que em seguida só precisaria selecionar, entre seus inscritos, o que melhor correspondesse ao perfil desejado, reduzindo o custo informacional. Porém, no Brasil são dezenas de partidos, e a maioria deles não diz nada à população. No passado dizíamos que os partidos se resumiam a uma sopa de letrinhas, mas eles espertamente estão trocando as siglas por nomes bonitos, mas que também dizem quase nada, como republicanos, democratas, cidadania, rede, patriotas ou novo...

O segundo instrumento que poderia melhorar as condições de competitividade é o horário gratuito no rádio e na TV. Embora essa medida ainda se mostre relevante para a disputa de cargos majoritários em algumas localidades (é verdade que com menor efetividade nestes tempos de TV fechada, streaming e internet), nos pleitos legislativos ele só serve para promover bizarrices.

Por fim, os bilionários fundos eleitoral e partidário, que poderiam suprir a carência de recursos da maioria dos competidores, acabam sendo mais um instrumento de concentração de poder nas eleições. Com a sua distribuição atribuída aos caciques partidários e sem critérios transparentes de alocação entre os candidatos, a maioria das legendas privilegia os amigos do rei (ou seus cônjuges, filhos e netos), reproduzindo feudos e dinastias.

O problema de seleção adversa da política brasileira precisa ser enfrentado com seriedade ao tratar de limites a candidaturas, tamanho dos distritos eleitorais, formas de escolha, redução drástica ou melhores critérios de distribuição dos recursos públicos de campanha e democracia partidária.

Sem eles, a cada dois anos continuaremos com a sensação cíclica de que política não é lugar para gente descente e capacitada para propor soluções para nossos imensos problemas sociais e econômicos.

O powerpoint, os tweets e os guarda-costas

Na aventura autoritária de Bolsonaro não há projeto de país

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 11/05/2020.

Ao longo das últimas semanas Bolsonaro e seus seguidores têm flertado com uma quebra institucional. A presença do presidente em manifestações pedindo a intervenção militar e um novo AI-5, a intimidação ao Supremo Tribunal Federal com uma visita inesperada escoltado por representantes da elite industrial, os ataques reiterados à imprensa, a demissão de seus ministros civis com maior apoio popular e a nomeação de militares da ativa em toda a Esplanada dos Ministérios, a cooptação da base parlamentar mais fisiológica, a interferência na Polícia Federal, o incitamento de suas milícias virtuais para que invadam as ruas em meio às recomendações de isolamento social – são muitos os movimentos na direção de uma solução autoritária para a crise criada por sua própria incompetência gerencial.

Aqui e ali, nas duas bolhas que dividem o país, ressurgem comparações entre o momento que atravessamos e o clima que levou ao golpe de 1964. Sem dúvida a tática de Bolsonaro de se cercar de militares, das forças políticas mais conservadoras e de parte da elite empresarial para testar os limites de nosso regime republicano guarda semelhanças com o que aconteceu no início dos anos sessenta. No entanto, três episódios ocorridos nas últimas semanas ilustram o vazio dessa aliança militar, política e empresarial que Bolsonaro pretende construir em torno de seu projeto autoritário de poder.

No último dia 22/04 o ministro da Casa Civil, general Braga Neto, anunciou numa coletiva de imprensa o lançamento do programa Pró-Brasil, “iniciativa proativa do Governo Federal que tem como propósito reduzir os impactos do coronavírus nas áreas social e econômica com foco no período pós-pandemia”. Apresentado em exatos 5 minutos, o arquivo powerpoint com 7 slides do “plano Marshall” bolsonarista chocou pelo vazio de dados e de projetos.

No campo legislativo, nada é mais sintomático do retorno de Bolsonaro ao seu berço político, o Centrão, do que o perfil do ex-deputado Roberto Jefferson no Twitter. Condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro pelo STF e tendo seu mandato cassado pelo plenário da Câmara dos Deputados em 2005, o velho cacique do PTB assumiu a defesa do ideário mais extremista do bolsonarismo, posando de arma em punho, atacando governadores que defendem o distanciamento social e pregando o fechamento do Supremo.

Para completar a trinca, em troca de medidas de estímulo econômico e do afrouxamento do combate à pandemia de covid-19, representantes de 15 entidades do setor industrial se prestaram ao papel de guarda-costas numa das mais intimidatórias demonstrações de força contra a autoridade do Poder Judiciário nestes 35 anos de nossa história democrática.

Longe de querer defender o indefensável – não há justificativas para uma ruptura institucional que suprimiu por três décadas nossa liberdade e o exercício da cidadania, sem falar nos crimes cometidos contra a humanidade – a tentativa bolsonarista de ameaçar a democracia se diferencia do movimento golpista de 1964 pela ausência de um projeto de país.

A aliança entre as Forças Armadas, a elite empresarial e os grupos políticos conservadores que derrubou João Goulart em 1964 foi forjada ao longo de anos no seio de instituições como a Escola Superior de Guerra (ESG), o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), além das fileiras da União Democrática Nacional (UDN) e do Partido Social Democrático. O golpe de 31 de março levou ao poder uma elite militar, empresarial e política que se ancorava não apenas numa ideologia de direita, mas numa agenda geopolítica e econômica alicerçada em projetos encomendados a intelectuais e técnicos de renome.

Nesses 56 anos que nos separam do golpe de 1964, muita coisa mudou nas Forças Armadas, na política e na economia brasileira. Não se trata das pessoas, mas das instituições.

Os militares que assumiram o poder em 1964 constituíam, junto com diplomatas do Itamaraty, a elite do setor público brasileiro à época. Selecionados por concurso, recebiam treinamento contínuo e as melhores remunerações – além de gozarem de grande prestígio político e social. Dada a importância brasileira no xadrez geopolítico do pós-guerra, os oficiais das Forças Armadas receberam treinamento militar norte-americano e construíram seu projeto para o país no contexto da Guerra Fria.

Um cenário muito diferente se vê hoje. Com a retomada da democracia, as Forças Armadas perderam muito do seu protagonismo político, ao mesmo tempo em que orçamentos minguados e o congelamento de soldos tornaram suas carreiras cada vez menos atrativas – os atuais ministros Wagner Rosário e Tarcísio de Freitas são exemplos de militares que pediram baixa do Exército depois de terem sido aprovados em concursos para carreiras civis. A pressão dos militares sobre Bolsonaro para ficarem de fora da Reforma da Previdência e do esforço fiscal no combate à covid-19 demonstram que seu projeto corporativista está acima das necessidades do país.

Mesmo diante de tudo que vimos durante o Mensalão e a Lava Jato, a associação de Bolsonaro com o pior do Centrão, representado por Roberto Jefferson, escancara a voracidade com que se atacam os recursos públicos em troca de apoio político, agora numa nova roupagem do velho presidencialismo de cooptação –.

Por fim, a fila de empresários de pires na mão se colocando a serviço de um presidente que ameaça o STF é o melhor retrato de uma indústria que, ao longo de décadas, não aprendeu a ser eficiente e a enfrentar as crises sem a proteção generosa do Estado, oferecendo fechamento de mercado, crédito subsidiado do BNDES e incentivos fiscais. Para tirar seus CNPJs da UTI, vale até mesmo marchar contra o STF.

Nada ilustra melhor o vazio e o oportunismo da aventura autoritária de Bolsonaro do que o powerpoint de Braga Netto, os tweets de Roberto Jefferson e a passeata da Coalizão Indústria do Palácio do Planalto ao Supremo Tribunal Federal.

Sobrevivemos (?)

Aos trancos e barrancos, as instituições funcionaram em 2019

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 30/12/2019.

Adeus ano velho, feliz ano novo... À medida em que os acordes de “Fim de Ano”, a valsa composta pelo jornalista David Nasser e pelo “Rei da Voz” Francisco Alves, se aproximam, é hora de fazer um balanço do ano na política brasileira.

A eleição de Bolsonaro sobre 2019 lançou uma série de dúvidas: Estaria nossa democracia em risco? Nossas instituições estariam preparadas para resistir a um governo com forte inclinação autoritária? A polarização política seria radicalizada a ponto de forçar uma ruptura institucional?

Em 1978, o cientista político Juan Linz criou um checklist com quatro grupos de indicadores para atestar comportamentos autoritários de políticos que poderiam levar ao colapso de regimes democráticos – esses parâmetros constituem a base para o best-seller “Como as Democracias Morrem”, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, lançado em 2018.

Tomando por base os discursos, vídeos e postagens de Jair Bolsonaro nas redes sociais não era difícil enquadrá-lo como um forte candidato a tiranete seguindo a tabela de Linz. Não foram poucas as ocasiões em que o ex-capitão fez apologia à ditadura militar e questionou a legitimidade do processo eleitoral, lançando dúvidas sobre as urnas eletrônicas (condição nº 1 – “rejeição das regras democráticas do jogo, ou compromisso débil com elas”) e tratou seus adversários como criminosos (condição nº 2 – “negação da legitimidade dos oponentes políticos”).

Quanto à condição nº 3, o apoio à disseminação das armas e o elogio à brutalidade das forças policiais e até mesmo à ação de milícias eram sinais claros de seu posicionamento de “intolerância ou encorajamento à violência”. Por fim, a distribuição maciça de fake news e as frequentes ameaças à imprensa e a ONGs fechavam o ciclo (condição nº 4 – “propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia”). A eleição de Bolsonaro, portanto, teria sido o ápice de um processo que Levitsky e Ziblatt denominaram de “abdicação coletiva”, em que a sociedade elege um líder que flagrantemente põe em risco a democracia.

A disposição de Jair Bolsonaro ao confronto é marca de sua trajetória política, desde os tempos de suas insubordinações no Exército. Não seria de se esperar comportamento diverso uma vez investido no cargo mais alto da República. Já na primeira vez em que se dirigiu à população, no parlatório do Palácio do Planalto, Bolsonaro abriu sua fala anunciando que naquele momento “o povo começou a se libertar do socialismo, da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto”.

Uma vez empossado, o presidente tratou de levar adiante várias de suas bandeiras ideológicas no que se refere ao uso de armas, meio-ambiente, cultura, participação social e liberdade de imprensa. Com dificuldades na articulação no Congresso, Bolsonaro frequentemente se valeu de medidas provisórias e decretos para tentar impor essa agenda – e acabou encontrando resistência nos partidos de oposição, no Supremo, no Congresso e também na opinião pública.

Foto: Isac Nóbrega/PR

Desde a redemocratização nenhum presidente sofreu tantos questionamentos no STF quanto Bolsonaro. Apesar de débil no Congresso, a oposição manobrou bem os instrumentos jurídicos para questionar a constitucionalidade de atos normativos emanados do Palácio do Planalto. Ao longo de 2019, Bolsonaro respondeu a 58 ações diretas de inconstitucionalidade contra decretos, MPs e portarias – para efeito de comparação, Temer sofreu 14, Dilma duas e Lula cinco no primeiro ano de governo.

Algumas dessas ações já deram resultado, ainda que parcial, como na reversão liminar do decreto presidencial que reduziu a participação da sociedade civil em conselhos de políticas públicas. Em outros casos não diretamente relacionados a seus atos, o Supremo também impôs derrotas seja à visão de mundo bolsonarista (no caso do enquadramento da homofobia como crime de racismo), seja às práticas de seu núcleo mais próximo (na autorização do compartilhamento de informações financeiras entre os órgãos de controle).

A famosa “opinião pública”, expressa pela imprensa e cada vez mais pelas redes sociais, também estabeleceu limites a comportamentos autoritários do presidente, como na sua intenção de “comemorar” o golpe de 1964, na nomeação de figuras controversas para postos-chave em ministérios e na revogação do edital que excluiu a Folha de S.Paulo em licitação do Palácio do Planalto, entre tantos outros recuos.

No entanto, nenhuma instituição foi tão bem-sucedida na reação à vontade de Bolsonaro quanto o Congresso Nacional. Deputados e senadores bloquearam a aprovação de medidas provisórias motivadas pela intenção de enfraquecer financeiramente a imprensa e os sindicatos, votaram a favor da derrubada de decretos que enfraqueciam a transparência e flexibilizavam o porte de armas, demonstraram que teriam força para derrubar a indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos, aumentaram seus poderes no processo orçamentário e derrubaram dezenas de vetos presidenciais.

A atuação do STF e do Congresso ao barrar medidas de Bolsonaro não quer dizer que tudo o que saiu de ambos foi positivo para o país (tivemos importantes retrocessos na agenda contra a corrupção vindos das duas Casas, por exemplo). Também não podemos nos esquecer que tanto o parlamento quanto o Supremo contribuíram de forma significativa para agenda positiva que muito beneficiará o governo Bolsonaro no futuro próximo, como no caso das privatizações e da reforma da Previdência. A recuperação da economia, aliás, desponta como tábua de salvação para as pretensões eleitorais do presidente em 2022, embora sejam bastante preocupantes os estragos de sua inação nas áreas de educação, meio-ambiente e relações internacionais.

Sob as lentes distorcidas do retrovisor, as instituições brasileiras parecem ter desempenhado bem seu papel de conter os arroubos antidemocráticos de Bolsonaro em seu primeiro ano de governo. Resta saber até quando manterão essa disposição. Que venha 2020!

Happy new Years and Years

A onda é de direita, mas a maré pode virar

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 16/12/2019.

A vitória acachapante de Boris Johnson nas eleições britânicas reforçou as referências a “Years and Years”, a distópica coprodução da BBC com a HBO que retrata uma família britânica, os Lyons, em meio às reviravoltas políticas, econômicas e tecnológicas do mundo num futuro próximo – a primeira temporada se passa entre 2024 e 2029.

A conexão com nossa realidade atual se deve principalmente a Vivienne Rook (Emma Thompson), uma mulher de negócios sem papas na língua que, com um discurso radical nacionalista e contrário à política tradicional ascende de forma meteórica de deputada a primeira-ministra. Impossível não associar a carreira meteórica de Rook à onda que levou ao poder de Trump a Bolsonaro, passando pela vitória conservadora no Reino Unido na semana passada. Mas a força de “Years and Years” não está em captar essa mudança política e especular sobre seus efeitos futuros. O que mais me impressionou na série foi a mudança ocorrida nas pessoas.

Os Lyons podem ser vistos como a idealização da família inglesa contemporânea: bem-sucedidos profissionalmente, progressistas nos costumes (com seus relacionamentos homoafetivos e interraciais) e engajados politicamente com causas como a preservação ambiental, a inclusão de deficientes físicos e o acolhimento de refugiados políticos. Não por acaso, os Lyons eram eleitores tradicionais do partido trabalhista inglês. Mas à medida em que as circunstâncias políticas e econômicas vão mudando suas condições financeiras e as crises delas decorrentes vão chegando cada vez mais perto, suas convicções vão sendo revistas, uma a uma.

Entre 10 e 14 de junho, o podcast “The Daily”, do jornal New York Times, apresentou uma série de cinco episódios (“The Battle for Europe”) sobre a onda de nacionalismo que varre a Europa nos últimos anos, culminando com uma votação massiva nos partidos de direita nas últimas eleições para o Parlamento Europeu. Para entender as raízes dessa crise do liberalismo europeu, a chefe do escritório do jornal em Berlim, Katrin Bennhold, realizou uma viagem de dez dias pela França, Itália, Polônia e Alemanha, entrevistando pessoas comuns que decidiram se envolver com a política de diferentes formas.

Manifestantes de coletes amarelos no norte da França, uma jovem da Toscana que se tornou a primeira prefeita do movimento A Liga na Itália, além do caso da mulher de um político que foi assassinado depois de participar de uma parada LGBT e decidiu enfrentar os partidos de direita na Polônia – por meio de um mosaico de visões sobre as crises na Europa, o programa discute as causas da falência do modelo político europeu.

Com a mesma temática, um dos livros mais importantes do ano foi “O Povo contra a Democracia: por que nossa liberdade corre perigo e como salvá-la”, do professor Yascha Mounk, professor da Universidade Johns Hopkins, nos EUA. Impressionado com o crescimento do radicalismo de direita na Alemanha, sua terra natal, Mounk apresenta, numa linguagem muito clara, como a perda de ilusões quanto ao futuro e o sentimento de desamparo diante do sistema político têm colocado a democracia liberal em risco no mundo todo.

O esfacelamento da estabilidade financeira e até mesmo emocional dos Lyons na distopia de “Years and Years” casa-se perfeitamente com os relatos reais dos entrevistados do podcast do New York Times sobre sua descrença na política, seus medos quanto à invasão de imigrantes e a queda do seu padrão de vida em relação a seus pais e avós. Na visão de Yascha Mounk, esse caldo que mistura estagnação econômica, crise de identidade nacional e manipulação da opinião pública por tecnologias cada vez mais intrusivas contribuem para a ascensão de políticos e movimentos populistas que pregam uma democracia sem direitos, ou uma nova era de direitos sem democracia.

Sem dar spoilers sobre os desfechos da série, do podcast e do livro, fica claro que o sistema político atual, com seus partidos e políticos preocupados apenas com o jogo do poder, não estão sabendo ouvir a mensagem dada pelos eleitores nas urnas. Vale para a Europa, para os EUA, e também para o Brasil. E não se trata aqui de uma mera questão entre direita e esquerda.

Nenhum político brasileiro foi tão eficaz em captar a mensagem das ruas desde junho de 2013 do que Bolsonaro. A população questionava os partidos e os políticos num grito de “não me representa”, então o deputado de baixo clero com quase 30 anos de mandato se travestiu de outsider “não político”. Enquanto as relações pessoais passaram a ser mediadas pelas redes sociais, foi lá que o ex-capitão concentrou seus esforços de comunicação direta para conquistar eleitores. Havia uma crise de confiança nas instituições, com as entranhas do funcionamento do sistema político sendo expostas pela Lava Jato? Bolsonaro soube como ninguém se apropriar do discurso anticorrupção, e ainda construiu uma campanha barata.

Mas há uma dimensão dos protestos de 2013 que não foi incorporada na estratégia eleitoral de Bolsonaro e que tampouco tem recebido ênfase no seu governo: a dimensão social, da redução das desigualdades e do oferecimento de melhores serviços públicos, principalmente em saúde e educação (“Queremos escolas e hospitais padrão Fifa”, diziam os cartazes). As poucas medidas concretas apresentadas nesses dois ministérios, a ideologização das políticas públicas (principalmente na gestão Weintraub) e a proposta de canibalização de recursos orçamentários entre essas áreas elaborada por Paulo Guedes já colocaram no radar do governo a possibilidade de que a onda de protestos que chacoalha diversos países, inclusive em nossos vizinhos da América Latina, acabe desaguando por aqui em 2020.

Numa sociedade cada vez mais conectada e dispensando intermediários, engana-se quem acredita que basta o discurso populista de direita. No Reino Unido, nos EUA ou no Brasil, o eleitor mudou de lado porque o Estado deixou de lhe oferecer estabilidade e boas perspectivas quanto ao futuro. Se essas demandas não forem atendidas no curto prazo, a maré vai virar novamente. E assim continuará, por anos e anos.

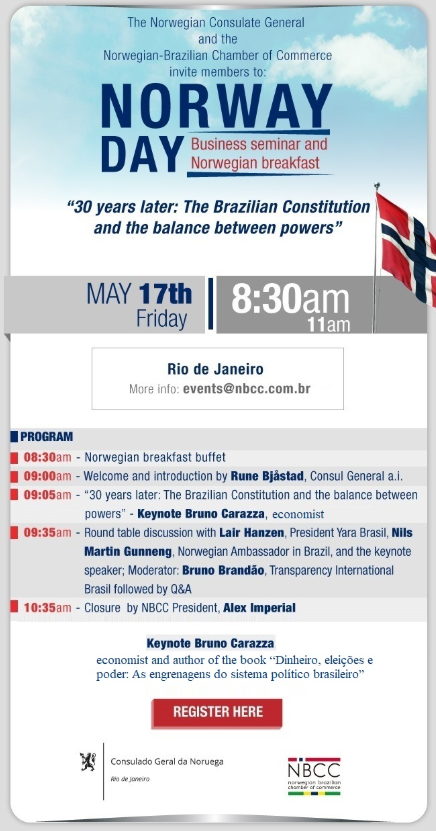

Rio de Janeiro - Norway Day: Keynote Speech

17 de maio de 2019

17 de maio de 2019

Rio de Janeiro

Norway Day – “30 years later: The Brazilian Constitution and the Balance between Powers”

Bruno Carazza’s keynote speech will be followed by a round table discussion moderated by Bruno Brandão from Transparency International and Q&A.

For the round table we will have the participation of the Norwegian Ambassador in Brazil, Nils Martin Gunneng, the President of Yara Brasil, Lair Hansen and the keynotes Bruno Carazza.

More info: events@nbcc.com.br