Chega pra Cá, o videocast de política do jornal O Popular

Nov 8, 2022 Uma das importantes declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no discurso depois da totalização dos votos neste domingo (30) foi a seguinte: “Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou, acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais e das ideologias, para que a democracia saísse vencedora.” Lula sinaliza, portanto, que seu terceiro governo não será do PT, mas dos partidos e das amplas forças políticas que o elegeram. A formação dessa ampla aliança no futuro governo, a transição do governo de Jair Bolsonaro (PL) para o governo Lula, a demora do presidente Jair Bolsonaro (PL) reconhecer a derrota, a divisão do Brasil ao meio nas urnas e a composição do futuro governo são as questões que continuam na ordem do dia e sobre os quais o Chega pra Cá vai se debruçar no episódio desta terça-feira (1º). Nosso convidado é Bruno Carazza, economista, doutor em direito, autor do livro "Dinheiro, Eleições e Poder: as Engrenagens do Sistema Político Brasileiro" e colunista político do jornal Valor Econômico.

https://youtu.be/jPUiY-M_sEw

As bolhas de indiferença nas eleições brasileiras

Datafolha indica elevação de risco de questionamento do resultado das urnas

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 30/05/2022.

O resultado da última pesquisa Datafolha, divulgada na noite de quinta-feira (26/05), agitou a política brasileira. Apontando uma vitória de Lula já no primeiro turno, com 54% dos votos válidos, ela enfureceu os apoiadores de Jair Bolsonaro, que passaram a desacreditar o instituto e acusá-lo de manipulação dos dados, que seriam incompatíveis com o “DataRua” das aparições públicas do presidente.

Não é a primeira vez que isso ocorre, e há poucas semanas as críticas tiveram outro alvo e origem oposta. Publicado em 13 de abril, levantamento do PoderData mostrou a diferença de Lula sobre Bolsonaro caindo para apenas 5 pontos percentuais, o que gerou uma avalanche de acusações vindas da esquerda sobre a lisura da pesquisa e supostos interesses escusos nos números indicados.

Vivemos um tempo em que a credibilidade das pesquisas está abalada, e isso se deve a uma série de fatores. Para começar, a ausência de um censo demográfico desde 2010 prejudica o planejamento da amostragem. Diferentes metodologias e tecnologias de coleta também produzem resultados muitas vezes divergentes, deixando muitas dúvidas no ar.

Com as sucessivas ondas de golpes a que estamos sujeitos diariamente, cidadãos se tornaram mais arredios a atenderem os entrevistadores, sejam presenciais ou por telefone. A elevada abstenção nas eleições e as decisões tardias de voto, marcas dos últimos pleitos (como nas vitórias de Witzel no Rio e Zema em Minas Gerais em 2018) produzem surpresas que são apontadas como erros flagrantes dos institutos de pesquisas.

Mas há um outro fenômeno que prejudica ainda mais a confiança nas medidas de intenções de voto: a forte segregação da população brasileira, agravada pelos algoritmos das redes sociais, nos prenderam em ilhas de preferências políticas que causam falsas percepções da realidade.

Nem sempre foi assim. Entre 1994 e 2002, os presidentes eleitos (FHC duas vezes e depois Lula) dominaram por ampla margem as intenções de voto durante boa parte da corrida eleitoral em todos os segmentos de todos os recortes usualmente utilizados nas pesquisas eleitorais – gênero, idade, escolaridade, renda, região, etc. O resultado das urnas era aceito de forma inconteste.

Em 2006, porém, começa a surgir uma nítida clivagem social nas preferências eleitorais. Naquele ano, apesar da folgada vitória de Lula sobre Alckmin no segundo turno (60,83% a 39,17%), as pesquisas na véspera da votação indicavam que o ex-tucano levava vantagem sobre o petista entre os eleitores de nível superior (53% a 47%), de rendimentos mensais superiores a 10 salários-mínimos (56% a 44%) e moradores da região Sul (52% a 48%).

Desde então, esse padrão só se intensifica. De um lado, a maioria petista a cada eleição (com Dilma Rousseff em 2010 e 2014, Fernando Haddad em 2018 e agora Lula em 2022) se consolidou entre as mulheres, os jovens e os eleitores de baixa renda e ensino fundamental, além dos moradores do Nordeste. O outro lado (José Serra em 2010, Aécio Neves em 2014 e Bolsonaro em 2018 e 2022), por sua vez, ampliou sua base no público masculino, mais velho, de renda e escolaridade altas e habitantes do centro-sul do país – mais recentemente, acrescente-se aí também a maioria dos eleitores evangélicos.

O fato de termos maiorias de esquerda e de direita, lulistas e bolsonaristas, em territórios tão fortemente demarcados demonstra que nós vivemos em bolhas não apenas na internet. Enquanto nas redes sociais os algoritmos se encarregam de aproximar aqueles que pensam igual, na vida real a classe social a que pertencemos e nossas relações de trabalho e amizade também nos segregam em câmaras de ressonância de convicções e preferências políticas mais ou menos uniformes.

Numa sociedade tão dividida em termos econômicos, regionais, etários e religiosos, questionamentos sobre a “veracidade” de pesquisas tornam-se muito mais frequentes. Qualquer pesquisa que indique Lula à frente será considerada manipulada por empresários do agronegócio de Sinop, no Mato Grosso, pois lá Bolsonaro é o preferido pela imensa maioria de seus familiares e amigos. Da mesma forma, levantamentos que apontarem uma redução na liderança do petista será vista com desconfiança nos meios acadêmicos, onde o sentimento de “Fora Bolsonaro” é praticamente uma unanimidade.

A questão torna-se muito mais séria quando essa percepção extrapola o campo das pesquisas e chega à própria legitimidade do processo eleitoral. Nesse sentido, a segunda leva de resultados do último Datafolha é muito preocupante.

Para 34% dos entrevistados, existe muita chance de haver fraude nas eleições deste ano. Isso significa que a pregação de Bolsonaro contra a segurança das urnas eletrônicas e a imparcialidade da Justiça Eleitoral vem surtindo efeito, uma vez que essa percepção é compartilhada não apenas por 60% de seus eleitores, mas encontra ressonância até mesmo em 21% daqueles que pretendem votar em Lula em outubro.

As dúvidas sobre a confiabilidade das urnas povoam o imaginário de 24% dos brasileiros, e eles não são exclusivamente bolsonaristas. 16% dos eleitores lulistas já não acreditam no sistema eletrônico utilizado no Brasil; entre os apoiadores do presidente, o indicador chega a 40%.

Além da falta de credibilidade dos institutos de pesquisas e das suspeitas sobre a segurança das urnas, um provável desfecho conturbado das eleições deste ano também já entrou no radar dos brasileiros. Para 56% dos entrevistados, é preciso levar a sério os ataques do presidente aos ministros do TSE e do STF e as suas ameaças sobre as eleições – e neste quesito não há diferença de julgamento entre bolsonaristas e lulistas.

Uma sociedade dividida, com redes sociais amplificando a polarização, disseminação de dúvidas sobre a legitimidade do processo eleitoral e a normalização de ataques às instituições que garantem o resultado das urnas – a bomba relógio já está armada para explodir entre 02 de outubro de 2022 e primeiro de janeiro de 2023. Tic-tac, tic-tac, tic-tac...

O poder ultrajovem na disputa Lula x Bolsonaro

Geração Z chega às urnas no embalo do TikTok

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 16/05/2022.

“Se você não é de esquerda aos 20 anos, não tem coração. Mas aquele que não é de direita aos 30, não tem nada na cabeça”. A frase provocativa é de autoria imprecisa. Ao longo da história, foi atribuída ao parlamentar inglês Edmund Burke (1729-1797), ao político francês François Guizot (1787-1874), ao rei sueco Oscar II (1829-1909) e até ao primeiro-ministro inglês Winston Churchill (1874-1965). Todos eles, claro, teriam utilizado a citação em sua fase madura e reacionária.

Independentemente de se concordar ou não com a afirmação (este colunista está do lado de quem diverge), ela expressa uma hipótese político-demográfica: o percentual de conservadores cresce à medida em que os eleitores envelhecem. E não faltam evidências anedóticas recentes para reforçar essa suposição.

De acordo com pesquisas realizadas à época da votação, os defensores do Brexit derrotaram aqueles que queriam permanecer na União Europeia por 60% a 40% na população acima de 65 anos; mas entre os britânicos de 18 a 24 anos, o Brexit levou de goleada: 27% a 73%.

Nos Estados Unidos, pesquisa do Pew Research Center indicou que, nas eleições de 2020, Joe Biden teve uma vantagem de 20 pontos percentuais entre os millenials (nascidos entre 1981 e 1996) e a geração Z (natos depois de 1997) – um apoio muito mais amplo do que o visto na geração X (nascidos entre 1965 e 1981), em que o democrata venceu por uma diferença de apenas 3 pontos.

Donald Trump, porém, foi o preferido dos baby boomers (coorte de 1946 a 1964, com 3 pontos a mais) e principalmente na chamada “geração silenciosa” (que veio ao mundo de 1926 a 1945), onde o republicano ficou 16 pontos à frente de Biden.

Nas recentes eleições francesas, os institutos Ipsos e Sopra Steria captaram que, às vésperas do segundo turno, havia uma ampla preferência por Emmanuel Macron em relação a Marine Le Pen entre os jovens de 18 a 24 anos (61% a 39%). O grande desafio, porém, era converter simpatia em votos efetivos, uma vez que 41% dos eleitores desse grupo não pretendiam comparecer às urnas.

A importância de se atrair a juventude para a disputa eleitoral brasileira ficou evidente nas últimas semanas, com diversas celebridades mobilizadas para estimular a retirada do título de eleitor daqueles entre 16 e 18 anos. A estratégia deu certo e 2.042.817 novas garotas e garotos estão habilitados a votar.

Na falta de um censo demográfico desde 2010, conhecemos muito pouco as características e anseios dos integrantes desta geração Z que vai debutar nas urnas em outubro. Para lançar luz sobre um possível pendor dos jovens brasileiros pela esquerda, fiz um exercício com base nos dados da última eleição presidencial.

Associar características demográficas ao voto no Brasil sempre foi complicado porque a base de registros eleitorais fica defasada rapidamente, pois as pessoas envelhecem (e muitas morrem) depois que se tira o título de eleitor. Mas com a adoção da biometria, tivemos uma rara oportunidade de estudar essa relação, pois dezenas de milhões de eleitores tiveram que comparecer aos tribunais eleitorais para cadastrar suas digitais e atualizar seus dados.

Assim, tomando o perfil das pessoas aptas a votar em 1.256 municípios, de 23 Estados, que utilizaram a biometria pela primeira vez nas eleições de 2018 (ou seja, cidades onde os cadastros eleitorais estavam “fresquinhos”) e cruzando esses dados com a votação no segundo turno, podemos constatar que, na média, zonas eleitorais em que o percentual de jovens de 16 a 20 anos era maior tenderam a votar mais em Fernando Haddad (PT) do que em Jair Bolsonaro.

Essa evidência explica a ênfase dada aos memes, aos vídeos curtos e ao exército de robôs utilizados na estratégia de comunicação de Bolsonaro nas redes sociais. Conquistar corações e mentes dos eleitores mais novos é fundamental para encostar em Lula nas pesquisas. E aqui precisamos falar sobre o TikTok.

Segundo o último relatório de Simon Kemp, da consultoria Kepios, o grupo de 18 a 24 anos representa 11% da audiência publicitária de Facebook, Instagram e Messenger no Brasil. Não temos dados sobre o perfil demográfico de utilização do TikTok, mas é razoável supor que ele seja bem mais jovem do que o das empresas de Mark Zuckerberg. Mais jovem e mais conectado: em fevereiro passado, o brasileiro passou uma média de 20,2 horas na rede chinesa, contra 13,5 horas no Facebook e 15,6 horas no Instagram.

Bolsonaro já percebeu a importância do TikTok. Para reverter a vantagem de Lula entre os mais jovens (o último Datafolha indica uma diferença de 51% a 22% para o petista na faixa de 16 a 24 anos), seu perfil, criado em outubro do ano passado, já possui 1,5 milhão de seguidores. A recém-criada conta de Lula, por sua vez, ainda tem apenas 142 mil interessados.

Lula deixou o poder em 2010, quando o jovem eleitor de hoje ainda acreditava em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. Num cenário de polarização crescente, desemprego elevado e muitos problemas na educação neste pós-pandemia, o voto dos jovens pode consolidar a sua vitória. Para isso, contudo, ele vai precisar se apresentar a esses novos eleitores.

Será que Lula, aos 76 anos, estará disposto a fazer dancinhas no TikTok?

Em busca das ovelhas desgarradas

Os desafios de Lula para conquistar o bolsonarista arrependido

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 25/04/2022.

Uma das características mais marcantes da eleição deste ano é a definição de voto antecipada por boa parte dos eleitores. De acordo com o último Datafolha, que foi a campo em 22 e 23 de março, 67% dos entrevistados afirmam que já estão totalmente decididos sobre o seu voto para presidente em outubro deste ano. A diferença em relação a 2018 é gritante: faltando menos de um mês para o primeiro turno, apenas 55% dos eleitores haviam definido seu candidato no pleito que elegeu Jair Bolsonaro.

A principal explicação para essa consolidação precoce das escolhas eleitorais deve-se ao fato, único até aqui em nossa história, de termos uma disputa centrada entre um presidente em busca de reeleição, de um lado, e um ex-presidente querendo uma volta triunfal ao poder, de outro. E como nada indica que surgirá um terceiro nome que seja capaz de romper esse antagonismo, 80% dos eleitores de Bolsonaro e 78% dos adeptos de Lula afirmam que não mudam de opinião de jeito nenhum até outubro.

As muitas pesquisas publicadas nas últimas semanas indicam Lula estabilizado na liderança, enquanto Bolsonaro cresce lenta, porém continuamente, impulsionado por uma série de fatores: a saída de Sérgio Moro da disputa, o uso do bilionário orçamento-secreto para consolidar apoios regionais e levar obras ao interior do Norte e do Nordeste, a ampliação do número de beneficiários e do valor do Auxílio-Brasil, a vida retornando ao seu normal à medida em que o pior da pandemia parece ter ficado para trás...

Muitos apoiadores de Lula argumentam que a ascensão de Bolsonaro não é sustentável, tendo em vista a grave situação econômica do país. Inflação em alta, desemprego elevado, crescimento anêmico e superendividamento das famílias são males que afligem o bolso do eleitor e cobrarão caro da popularidade de Bolsonaro quando o cidadão entrar na cabine de votação.

Mas muitos não se deram conta ainda de que os ventos parecem ter parado de soprar contra Bolsonaro. As chuvas de verão encheram os reservatórios e permitiram ao governo retirar a sobretaxa nas contas de energia elétrica. Com o “fim” da pandemia, serviços como bares, restaurantes e toda a cadeia do lazer e do turismo, que são intensivos em mão-de-obra, voltaram a funcionar normalmente, impulsionando o emprego. No campo da inflação, a queda na taxa de câmbio e uma possível normalização da guerra na Ucrânia aliviam a pressão sobre os preços dos combustíveis e dos alimentos.

Daqui a alguns meses, quando a campanha esquentar, Bolsonaro terá não apenas números menos ruins para apresentar, como já tem pronta a justificativa para os eleitores: a pandemia e a guerra impediram que ele entregasse os resultados econômicos prometidos em 2018.

Na busca por mais um mandato, parece claro que Bolsonaro investirá pesadamente, nos próximos meses, em reconquistar a confiança de quem votou nele em 2018, mas se decepcionou ou até mesmo se arrependeu devido à gestão do atual presidente.

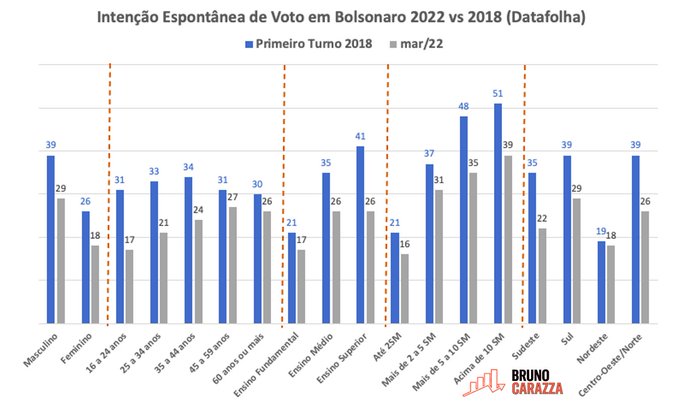

Comparando-se as intenções espontâneas de voto na véspera do primeiro turno da eleição passada com a leitura do Datafolha no final de março passado, Jair Bolsonaro encolheu de 32% para 23%, enquanto seus adversários petistas subiram de 22% em 2018 (soma de menções a Haddad, “candidato do Lula” e “candidato do PT”) para os 30% de Lula atualmente.

Decompondo essas diferenças por segmentos, podemos perceber que a intenção de voto em Bolsonaro caiu mais fortemente entre os homens (10 pontos), os mais jovens (14 pontos na faixa de 16 a 24 anos e 12 pontos entre 25 e 34 anos), no grupo de quem possui ensino superior (15 pontos a menos) e na faixa de renda mais alta (entre 12 e 13 pontos no segmento com renda superior a 5 salários-mínimos). Em termos regionais, as áreas em que Bolsonaro perdeu mais prestígio foram no Sudeste e no Centro-Oeste/Norte (13 pontos percentuais em cada) e também no Sul (10 pontos). De modo geral, também é esse o perfil de quem admite mudar de voto até outubro.

Bolsonaro conhece a fórmula para trazer novamente para o seu lado o cidadão homem, jovem, de escolaridade e renda mais altas e morador do centro-sul do país. Sua missão será convencer essa parcela significativa da sociedade a relativizar os mais de 660 mil mortos pela pandemia, o boicote à vacina contra a covid, o litro de gasolina a R$ 8 e as ameaças contra as instituições democráticas despertando em seu íntimo o sentimento antilulista, as denúncias de corrupção do mensalão e do petrolão e os erros da gestão econômica petista que levaram à grande recessão de 2015 a 2017.

Bolsonaro joga em duas frentes para reduzir a vantagem de Lula nas pesquisas: de um lado, usa a máquina do Estado para minar em parte a liderança petista no Norte e no Nordeste; de outro, vai explorar à exaustão as redes sociais para acirrar a aversão ao PT que o elegeu em 2018 depois de quase dar a vitória a Aécio Neves quatro anos antes.

Para consolidar sua vitória, Lula sabe que precisa neutralizar esse sentimento antipetista para viabilizar sua vitória; tanto que trouxe o ex-tucano Geraldo Alckmin para ser seu vice, a contragosto da maioria dos filiados ao PT.

E aí reside o dilema lulista em 2022. Desde a Lava Jato, o impeachment de Dilma e a prisão de Lula em Curitiba, os petistas anseiam por uma radicalização à esquerda. O problema é que os votos que faltam para se atingir a maioria são conservadores e têm aversão a muitas das pautas e das figuras do PT.

Ao ouvir Alckmin aos berros numa assembleia de sindicalistas, ao saber que as propostas econômicas do PT estão sendo elaboradas sob o comando de Aloisio Mercadante e ao ver Gleisi Hoffmann coordenar a campanha de Lula, o eleitor que votou “17” em 2018, mas se arrependeu, volta a pensar em confirmar o “22” em outubro deste ano.

Apesar de todas as barbaridades cometidas pelo atual governo, o bolsonarista arrependido só cogitará votar em Lula se tiver garantias na economia, nas alianças políticas e no discurso de que um eventual terceiro mandato do petista será mais conservador do que ele nunca foi.

Do contrário, as ovelhas desgarradas voltarão para os braços do ex-capitão.

A disputa pelo Nordeste vermelho

Bolsonaro investe contra o domínio da esquerda na região

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 18/04/2022.

O cantor Luiz Gonzaga foi uma figura politicamente controversa. Um dos artistas mais populares do país ao longo de seis décadas de carreira, ele emprestou seu prestígio para impulsionar a popularidade de políticos como Getúlio Vargas, JK e Jânio Quadros (para quem gravou um jingle de campanha, cujo slogan era “Depois de JK só serve JQ”).

Em declínio depois da explosão da bossa nova, Gonzagão foi subserviente aos governos militares. No início dos anos 1980, porém, após a reconciliação com o filho Gonzaguinha, realizaram shows Brasil afora pelo fim da ditadura e a anistia política. Aliás, pouca gente se lembra, mas o atentado do Riocentro, ataque terrorista executado por setores do Exército (que teve como um dos acusados pelo seu planejamento o general Newton Cruz, falecido na última sexta-feira), aconteceu numa apresentação de dezenas de artistas da MPB em homenagem justamente a Gonzagão.

Apesar da falta de coerência política, o Rei do Baião se manteve fiel ao longo de sua carreira ao povo do Nordeste, cantando também em forrós, xotes e xaxados a riqueza cultural e denunciando as agruras da vida na região.

Vozes da Seca, canção gravada em 1953 numa parceria com Zé Dantas, é uma crítica às medidas assistencialistas adotadas pelos governos brasileiros para amenizar as consequências das crises humanitárias cíclicas vividas pela população nordestina: “Seu doutor, os nordestinos têm muita gratidão pelo auxílio dos sulistas nesta seca do sertão; mas, doutor, uma esmola a um homem que é são, ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidadão”.

Para Gonzagão, os problemas do Nordeste precisavam ser atacados por medidas estruturais: “Dê serviço a nosso povo, encha os rios e barragens, dê comida a preço bom, não esqueça a açudagem; livre, assim, nós da esmola, que no fim desta estiagem, lhe pagamos até os juros, sem gastar nossa coragem”.

Quando Lula lançou o Bolsa Família, o programa de transferência de renda foi duramente criticado pela oposição a seu governo. O então deputado federal Jair Bolsonaro, em inúmeras ocasiões, se referiu ao benefício social em tom pejorativo (como “esmola” ou “bolsa-farelo”), sempre destacando que seus fins seriam eminentemente eleitoreiros, com menções preconceituosas ao eleitor nordestino.

O fato é que o Bolsa Família era apenas parte de um conjunto de políticas públicas que impactaram diretamente a região, como o Programa Luz para Todos, os incentivos à agricultura familiar (Pronaf), a expansão do atendimento médico com os programas de Saúde da Família e Mais Médicos, a abertura de poços e cisternas, a transposição das águas do Rio São Francisco, entre outras iniciativas criadas ou ampliadas pelas administrações petistas em âmbito federal ou estadual.

Entre 2000 e 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano entre os municípios nordestinos saltou de uma média de 0,512 para 0,660. Obviamente a base de comparação era muito baixa, mas o crescimento de 29% observado durante uma década governada quase inteiramente por Lula foi capaz de reduzir o atraso da região em relação à média brasileira de 16,4% para 9,2%.

A gratidão da população nordestina a essas transformações veio na forma de votos. Desde que Lula chegou ao Palácio do Planalto, o PT fidelizou grande parte do eleitor da região. Uma medida da dominância do partido na área: dos 1.777 municípios brasileiros que deram mais de 50% dos votos ainda no primeiro turno aos candidatos petistas à Presidência nas quatro eleições desde 2006 (Lula, Dilma duas vezes e Haddad), nada menos que 1.319 (quase 75%) estão localizados no Nordeste.

Graças a uma vantagem de 12,2 milhões de votos obtidos no Nordeste, Dilma conseguiu derrotar Aécio nas eleições mais disputadas que tivemos em nossa história. E se não fosse a diferença de 7,1 milhões de votos na preferência dos nordestinos por Haddad, Bolsonaro teria vencido o pleito de 2018 com facilidade ainda no primeiro turno.

O Nordeste se tornou o grande bastião da esquerda brasileira. Antes das recentes desincompatibilizações, sete dos nove governadores na região pertenciam à dobradinha PT-PSB que encabeça a chapa de Lula à Presidência – e os dois restantes, Belivaldo Chagas (PSD-SE) e Renan Calheiros Filho (MDB-AL) já declararam apoio ao petista nas eleições de outubro.

As pesquisas eleitorais indicam Lula imbatível na longa faixa do território nacional que vai de Mucuri, no extremo sul da Bahia, a Cândido Mendes, na divisa do Maranhão com o Pará. No último Datafolha Lula bate Bolsonaro de lavada na região: 55% a 20%.

Foto: Alan Santos/PR

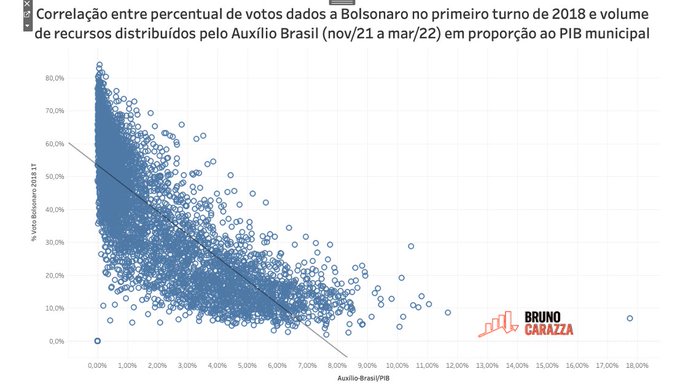

Mas não se iludam que Bolsonaro está conformado com uma derrota avassaladora no Nordeste. Valendo-se das prerrogativas que o exercício do cargo lhe confere, o presidente trata de irrigar a região com dinheiro público de monta. Desde novembro de 2021 Bolsonaro já direcionou R$ 18,3 bilhões aos Estados do Nordeste apenas a título de pagamentos do Auxílio-Brasil – o que representa 47,7% do orçamento do programa que sucedeu, ironia das ironias, o Bolsa Família. O gráfico abaixo demonstra que municípios que deram proporcionalmente menos votos a Bolsonaro em 2018 são justamente os que mais receberam recursos do Auxílio-Brasil nos últimos meses.

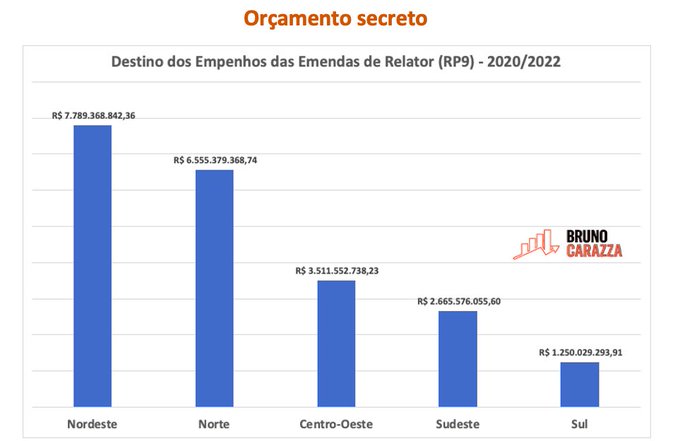

Os municípios do Nordeste também têm sido alvo preferencial do orçamento secreto do governo Bolsonaro. Rastreando com a ajuda de André Shalders as notas de empenho emitidas por meio das famosas emendas de relator (RP9) de 2020 a 2022, constatamos que a região foi agraciada com o maior quinhão dos gastos no período: 39,7% do total, o que significa mais de R$ 8,6 bilhões injetados na economia nordestina graças à ação combinada de Arthur Lira, no Congresso, e Ciro Nogueira, na Casa Civil – dois dos principais artífices da candidatura à reeleição de Bolsonaro.

A ação do governo em seu mais fiel reduto eleitoral preocupa Lula e o PT. Na segunda-feira passada, foi num jantar com lideranças do MDB do Nordeste que Lula buscou apoio para rebater a crítica de que enfrenta dificuldades de formar alianças para além da esquerda nesta corrida eleitoral.

Lula sabe que o Nordeste será o fiel da balança para as suas pretensões de retornar ao Palácio do Planalto. Resta saber como defender seu legado diante do volume crescente de recursos públicos despejado na região por Bolsonaro na reta final da campanha.

Bolsonaro sai na frente em primeiro round da disputa eleitoral

Filiações indicam presidente na frente nas alianças regionais

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 04/04/2022.

“Conquistar a Europa, a Oceania e mais um continente”. “Invadir 18 territórios e ocupar cada um deles com pelo menos dois agrupamentos”. “Destruir totalmente os exércitos amarelos”.

Esses são alguns dos objetivos a serem alcançados pelos participantes de War, o jogo de tabuleiro que os amigos Gerald, Roberto, Oded e Waldir trouxeram para o Brasil em 1972 e que se tornou o carro-chefe para a criação da fabricante de brinquedos Grow (cujo nome é formado pelas iniciais dos criadores da empresa).

As dinâmicas do jogo que marcou gerações servem para ilustrar as estratégias da disputa eleitoral deste ano.

De um lado, temos o aspecto territorial. Nas últimas décadas se desenhou com forte nitidez uma divisão do país entre o Nordeste petista e a grande faixa que segue a expansão da fronteira do agronegócio do Sul ao Centro-Oeste e Norte, conquistada por candidatos mais conservadores – a princípio os tucanos e, desde 2018, Bolsonaro.

Também há a força política em determinadas regiões. São Paulo é uma fortaleza dos caciques do PSDB, assim como muitos Estados são dominados ou sofrem forte influência de poderosas famílias, como os Arraes/Campos em Pernambuco, os Magalhães na Bahia, os Gomes no Ceará e os Barbalho no Pará.

E por fim é preciso ter combatentes. Militância e estrutura de base (vereadores, prefeitos, deputados estaduais e federais), acrescidos dos soldados das redes sociais, são determinantes para aumentar as chances de vitória de qualquer candidato.

O exército vermelho do PT e as tropas bolsonaristas, agora ampliadas pelas forças do Centrão, estão preparados para um embate de proporções nucleares.

Neste final de semana terminaram os prazos para migrações partidárias, filiações, mudanças de endereço eleitoral e desincompatibilizações de autoridades que pretendem disputar cargos em outubro.

Os números provisórios publicados até agora demonstram que, nesta primeira rodada do War eleitoral de 2022, Bolsonaro claramente avançou suas peças de modo muito mais organizado e estratégico do que a de seus adversários à Presidência.

Conforme amplamente noticiado, o PL de Bolsonaro foi o grande vencedor da janela partidária, tornando-se a principal bancada no Congresso Nacional. Ainda que boa parte desse movimento tenha se dado por parte de deputados e senadores eleitos pelo PSL em 2018, os lances de Bolsonaro foram muito mais ambiciosos.

Analisando o vai-e-vem dos parlamentares, houve uma maciça atração para o PL (com o Republicanos e o PP lhe dando retaguarda) de políticos que estavam dispersos entre partidos médios e pequenos como PTB, Solidariedade, Patriotas, Podemos, Pros, etc. Isso significa que o Centrão avança neste ano como um comando unido em torno de Bolsonaro, e não disperso em várias unidades mercenárias, tática comum no passado.

Com as forças da terceira via perdidas no tiroteio entre Bolsonaro e Lula, desnorteadas pelo fogo-amigo numa disputa fratricida pelo poder, o presidente também atraiu desertores do PSDB, MDB, do antigo DEM e do PSD.

Isso fica bem evidente no campo de batalha das Assembleias estaduais. O PL de Bolsonaro, que já era o maior partido no Rio de Janeiro, ocupou esse posto também em São Paulo e ampliou sua base em Minas Gerais.

Nas Assembleias Legislativas do Sul, Centro-Oeste e Norte, as forças do bloco PL-PP-Republicanos ampliaram suas bancadas e se tornaram dominantes em praticamente todos os Estados.

Essa tática de fincar posições em sua área de influência ainda ganha o reforço da munição de governadores de outros partidos em busca de reeleição – como Ratinho Júnior (PSD-PR), Ibaneis Rocha (MDB-DF), Mauro Mendes (UB-MT) e Wilson Lima (UB-AM) – e de candidaturas em ascensão, como Tarcísio Freitas (SP) e Onyx Lorenzoni (RS).

Pelo lado lulista, ao contrário, não se viu nenhuma movimentação digna de nota além da adesão de Geraldo Alckmin à posição de vice na chapa do PT à Presidência.

A conversão do ex-tucano provocou muito barulho, mas ainda pouco calor na campanha de Lula. A filiação de Alckmin ao PSB, além de não ter garantido a celebração de uma federação com o PT, não atraiu outros políticos centristas de peso para o campo da esquerda e tampouco pacificou disputas em regiões como São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul.

As manobras das tropas no último mês indicam que os lulistas ainda não conseguiram furar a bolha da esquerda (PT, PC do B, PV, Psol, Rede e PSB). A prometida guinada para o centro e a criação de uma frente de amplo espectro contra Bolsonaro até agora só ficou no discurso.

Aparentemente paralisado por um sentimento de “já ganhou”, o PT parece mais interessado em apostar suas fichas numa velha obsessão: conquistar o Estado de São Paulo dos tucanos.

Durante a janela partidária, o PT ficou praticamente do mesmo tamanho na Câmara e no Senado. Nas Assembleias Estaduais, o partido não avançou quase nada nos territórios bolsonaristas, e só se reforçou mesmo em Estados onde a esquerda já domina, como Piauí, Maranhão, Ceará e Bahia.

O risco da estratégia petista (aliás, Risk é o nome original do jogo que no Brasil virou War) é acreditar que sua posição no Nordeste é inabalável. A inabilidade do partido em manter alianças pode não apenas lhe custar a Bahia para o União Brasil de ACM Neto, mas resultar em prejuízos nos demais Estados.

No perde-e-ganha das migrações entre os deputados estaduais, que estão no front da guerra eleitoral, chamou a atenção o crescimento da bancada do PSDB no Rio Grande do Norte, do Republicanos na Paraíba e do União Brasil do bolsonarista Capitão Wagner no Ceará. Sem falar a quebra de unidade no palanque de Lula em Pernambucano, com a saída de Marília Arraes do PT.

Ciro Nogueira, o principal estrategista das jogadas do presidente, já anunciou que o Nordeste é uma batalha perdida para Bolsonaro. Mas ao infiltrar aliados nos domínios do exército vermelho, os bolsonaristas buscam minimizar os danos e faturar alguns pontos percentuais que podem ser decisivos no final.

O tabuleiro já está montado e as peças já se distribuem no campo de batalha. Com as velhas raposas do Centrão lançando os dados, é bom não menosprezar as chances de Bolsonaro.

Assim na terra como no céu

Lula e Bolsonaro miram eleitorado evangélico

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 14/03/2022.

Segundo o Censo de 2010, dos 190.755.799 habitantes no território brasileiro, 42.275.440 pessoas eram evangélicas – o que equivalia a 22,2% do total. Já se passaram 12 anos, e muita coisa mudou no Brasil desde o último levantamento demográfico realizado pelo IBGE.

Os institutos de pesquisas que estão indo a campo para tentar estimar as preferências do eleitor para o pleito de outubro têm encontrado um contingente de 24% a 26% dos entrevistados que se dizem evangélicos. Muitos especialistas acreditam que o índice real seja de quase um terço da população.

É um universo bastante heterogêneo, que fique bem claro. A começar pela forma de professar a fé, pois existem diferenças marcantes entre as chamadas igrejas tradicionais (luterana, presbiteriana, batista, metodista, etc.), as pentecostais (Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, Evangelho Quadrangular, Deus é Amor e outras) e ainda as neopentecostais (Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra e afins).

Embora o peso desse grupo religioso na população brasileira seja crescente ao longo dos séculos XX e XXI, e a despeito da intensa aproximação de suas lideranças com a política há décadas, os institutos de pesquisa demoraram a incluir o credo como um recorte relevante em seus levantamentos eleitorais.

Consultando o histórico de resultados do Datafolha, a pesquisa mais antiga que apresenta a preferência dos entrevistados segundo sua fé ocorreu no início do segundo turno de 2006, aquele do confronto entre Lula e Geraldo Alckmin. Na época, o eleitor evangélico estava dividido: enquanto os pentecostais estavam mais inclinados a votar no petista (53% a 37%), os frequentadores das igrejas tradicionais pendiam para o ex-tucano (48% a 43%).

Em 2010 ocorreu um fenômeno interessante. A reta final da campanha começou com tanto pentecostais quanto não-pentecostais apoiando Serra (48% e 49%, respectivamente), com uma boa margem frente a Dilma, que tinha 40% em ambos os grupos. Às vésperas da votação no segundo turno, porém, houve uma virada a favor de Dilma, que superou Serra entre os pentecostais (47% a 44%) e empatando entre os fiéis das denominações mais tradicionais (45% a 45%).

Quatro anos depois, nas eleições mais disputadas de nossa história, houve dois cismas entre os evangélicos. De um lado, os não pentecostais fecharam com Aécio – 49%, contra 38% que apoiavam Dilma. Os pentecostais, por sua vez, se dividiram, com uma ligeira preferência por Dilma (45% vs 44%).

E aí chegamos em 2018, quando Jair Bolsonaro conseguiu aglutinar na sua plataforma um contingente de evangélicos nunca visto na história brasileira. Apoiaram o candidato que trazia como slogan “Brasil acima de tudo e Deus acima de todos” 58% dos fiéis tradicionais e 62% dos pentecostais – uma lavada frente a Haddad (PT), que tinha 27% e 24%, respectivamente.

A retribuição pelo amplo apoio evangélico veio na forma de ministérios. A ocupação de cargos na Esplanada por religiosos, é importante ressaltar, não é uma inovação de Bolsonaro. Marcelo Crivella e George Hilton, da Igreja Universal do Reino de Deus, foram ministros de Dilma, e Michel Temer nomeou o bispo Marcos Pereira, também da IURJ, e o pastor Ronaldo Nogueira de Oliveira, da Assembleia de Deus.

No atual governo, contudo, o primeiro escalão foi amplamente ocupado por lideranças evangélicas: a pastora Damares Alves (hoje na Igreja Batista da Lagoinha) e os pastores presbiterianos André Luiz Mendonça (nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal) e Milton Ribeiro tomaram conta de pastas estratégicas para o setor, como Direitos Humanos, Justiça/AGU e Educação.

Outros ministros também são assumidamente protestantes, como o luterano Onyx Lorenzoni e os batistas Luiz Eduardo Ramos e Fábio Faria.

Como muito bem observou a pesquisadora Magali Cunha, do Instituto de Estudos da Religião (Iser), Jair Bolsonaro privilegiou em seu ministério segmentos tradicionais da igreja evangélica, com predominância de batistas, presbiterianos e luteranos. Trata-se de uma ala institucionalmente mais arraigada na sociedade, que exercia sua influência política por meio principalmente de suas redes de escolas e universidades, e que com Bolsonaro assumiu o controle de políticas públicas centrais, como educação e direitos humanos.

No arranjo estabelecido por Bolsonaro, coube aos pentecostais conduzir a agenda religiosa no Congresso. Embora exista uma disputa entre dois ramos da Assembleia de Deus (os ministério Vitória em Cristo, de Silas Malafaia, e o de Madureira, de Manoel Ferreira) pelo comando da Frente Parlamentar Evangélica, a bancada é uma das principais forças de influência no Legislativo brasileiro, sendo capaz de impor sua vontade inclusive em matérias que vão além da pauta de costumes – como aconteceu no perdão bilionário das dívidas das entidades religiosas.

A reabilitação de Lula para o jogo político abalou a confiança de Bolsonaro numa adesão maciça dos evangélicos pela sua reeleição. As últimas pesquisas apontam que, nesse grupo, há um empate técnico entre os dois candidatos, apesar de uma vantagem a favor do atual presidente que varia entre 2 e 6 pontos percentuais. É muito pouco para quem contava com esses eleitores religiosos para compensar sua má avaliação no restante da população.

É nesse contexto que surge a demonstração de força na reunião de dezenas de lideranças pentecostais no Palácio do Alvorada na última terça-feira (08/03). Deixando suas diferenças de lado, bispos, apóstolos e pastores, das mais diversas denominações, reafirmaram sua fé em Bolsonaro em discursos inflamados, num encontro de mais de duas horas, amplamente disseminado nas redes sociais.

A esta altura da disputa, fica clara a diferença de estratégia entre Bolsonaro e Lula para cativar o coração dos evangélicos brasileiros. Enquanto Lula pretende atrair os fiéis com base num recall de suas políticas sociais e de geração de emprego, Bolsonaro aposta na força do convencimento vinda de cima para baixo, dos pastores para o seu rebanho.

Só Deus sabe qual vai dar certo.

Bancarrota blues

Bolsonaro muda discurso sobre meio ambiente, mas não a prática

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 19/04/2021.

Tomada ao pé da letra, há uma enorme evolução entre o discurso proferido por Jair Bolsonaro na abertura do Fórum Econômico Mundial, em Davos, bem no início do seu mandato (22/01/2019), e a carta enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na última quarta-feira (14/04), confirmando presença na Cúpula de Líderes sobre o Clima.

Em sua primeira viagem internacional, o novo presidente brasileiro apresentou-se à elite mundial com uma fala de meros 6 minutos e 37 segundos. Na ponta do lápis, foram 741 palavras – pouco mais do que uma página de Word. Já a carta enviada para Biden na semana passada, ao contrário, não economizou no texto; foram sete laudas, e diferentemente da apresentação na Suíça, quando desperdiçou a chance de apresentar os principais planos para o seu governo, Bolsonaro na missiva para o americano tratou de apenas um assunto: o meio ambiente.

Para além do tamanho do texto, houve uma mudança de tom. Em Davos, o presidente brasileiro apresentava o patrimônio natural brasileiro como um ativo a ser negociado. “Temos a maior biodiversidade do mundo e nossas riquezas minerais são abundantes. Queremos parceiros com tecnologia para que esse casamento se traduza em progresso e desenvolvimento para todos. Nossas ações, tenham certeza, os atrairão para grandes negócios”, afirmou, anunciando que o Brasil estava de braços abertos para o mundo.

A carta para Joe Biden é muito mais cautelosa. Começa reiterando “o compromisso do Brasil com os esforços internacionais de proteção ao meio ambiente, combate à mudança do clima e promoção do desenvolvimento sustentável”. Em seguida, faz um retrospecto dos avanços do país na área, frutos dos governos anteriores – embora não deixe isso explícito, não deixa de ser um fato importante para quem sempre criticou seus antecessores na área ambiental.

Por fim, Jair Bolsonaro apresenta planos muito mais elaborados do que simplesmente obter parceiros para explorar as riquezas da floresta: intensificar o combate ao desmatamento ilegal e as queimadas, acelerar a implementação de um mercado de créditos de carbono e estimular o pagamento por serviços ambientais para que proprietários de terra se sintam incentivados a manter a floresta em pé, entre outras medidas.

Comparando os dois textos, seríamos levados a concluir que o presidente brasileiro mudou, finalmente se conscientizando da seriedade da questão ambiental e dos imensos ganhos que o país pode obter ao assumir um maior protagonismo nessa área. Só que não (#sqn, como se diz nas redes sociais).

Quem mudou, na verdade, foi o mundo. E a reunião que começa na próxima quinta-feira (21/04), tendo o presidente dos Estados Unidos como anfitrião num encontro de 40 líderes mundiais, revela isso.

Há cinco anos o Global Risks Report, pesquisa realizada junto a centenas de especialistas do setor privado, governos e sociedade civil, aponta os danos causados pelo aquecimento global como o evento com maior probabilidade de ocorrência no curto prazo. Para 2021, embora a pandemia se apresente, por motivos óbvios, como tendo o maior impacto, a falha na ação climática, a perda de biodiversidade e a escassez de recursos naturais aparecem, junto com as armas de destruição em massa, como os top-five riscos medidos pelos seus efeitos potenciais sobre o planeta.

O atual movimento político na direção da antecipação das metas celebradas no Acordo de Paris, contudo, não se deve apenas a uma preocupação crescente com a questão climática. Há uma revolução econômica e tecnológica em curso, e ele traz em seu âmago a questão ambiental – para o bem ou para o mal.

O barateamento da produção de fontes limpas de energia, como eólica e solar, combinado com o desenvolvimento de baterias mais potentes, recarregáveis e leves, prenunciam um futuro próximo menos dependente da queima de derivados do petróleo e do gás natural.

Além disso, o aprimoramento dos mercados de crédito de carbono – que nos últimos meses têm batido recordes sobre recordes – tem sinalizado para as companhias de energia e a indústria pesada que o custo de poluir será cada vez mais salgado. Para completar, fundos de investimentos bilionários estão adotando a sustentabilidade em suas políticas de governança e premiam empresas responsáveis na área ambiental.

Há também o lado sombrio dessa história, que é o protecionismo. Os dados mais recentes da Organização Mundial do Comércio revelam que em 2018 foram apresentadas 663 notificações de práticas desleais de comércio que tinham como pano de fundo questões ambientais. E no âmbito da União Europeia já se discute abertamente uma proposta para proteger empresas locais contra a concorrência de produtos provenientes de países que não descarbonizarem as suas economias.

Voltando à carta de Bolsonaro para Biden, John Kerry, responsável pela ação climática no governo americano, tuitou na sexta que a mudança de tom do presidente brasileiro foi importante, mas é preciso demonstrar “resultados tangíveis”. E quando se vê o que o Palácio do Planalto propõe de concreto, prevalece a velha agenda do que há de mais retrógrado no agronegócio, no garimpo e nas madeireiras.

Basta conferir a pauta prioritária encaminhada pelo governo aos novos presidentes da Câmara e do Senado em fevereiro deste ano: nela constam propostas de mineração em terras indígenas (PL nº 191/2020), regularização fundiária na Amazônia (PL nº 2.633/2020) e flexibilização das regras de licenciamento ambiental (PL nº 3.729/2004).

O discurso pode ter melhorado, mas na prática a visão do governo brasileiro continua sendo aquela demonstrada de forma nua e crua pelo diretor Marcus Vetter no documentário “O Fórum”. Nos bastidores do encontro de Davos em 2019, Bolsonaro responde da seguinte maneira à preocupação do ex vice-presidente americano Al Gore com o desmatamento no Brasil: “A Amazônia não pode ser esquecida. Temos muitas riquezas. E gostaria muito de explorá-la junto com os Estados Unidos”.

Quando a esmola é muita

Imunidade tributária não quer dizer subvenção às igrejas

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 12/04/2021.

Nos primórdios, a ordem era a seguinte: em primeiro lugar a Igreja, depois a unidade do Estado e as leis e só então viria o interesse da população.

“Juro manter a Religião Católica Apostólica Romana, a integridade e indivisibilidade do Império e fazer observar a Constituição Política da Nação Brasileira, e demais Leis do Império, e prover ao bem geral do Brasil”, exigia o art. 103 da nossa primeira Constituição, proclamada por Pedro I em 25/03/1824.

Logo após a Independência, a liberdade de culto existia apenas no papel, pois o catolicismo era o credo oficial; o único com direito a possuir templos – as demais práticas religiosas eram permitidas apenas em residências ou espaços fechados, sem demonstração externa. E havia um detalhe: para ser deputado, era preciso ter pelo menos 400 mil réis de renda líquida e professar a religião do Estado – ou seja, ser católico.

Com a Proclamação da República foi abolido o vínculo oficial entre Igreja e Estado no país. A Carta Magna de 1891 proibiu o governo de estabelecer, subvencionar ou atrapalhar o funcionamento de qualquer culto. O princípio da laicidade prevalece até hoje, insculpido no inciso I do art. 19 da atual Constituição.

E foi com base nesse dispositivo que a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos obteve do ministro Kássio Nunes uma liminar impedindo governadores e prefeitos de editarem normas restringindo cerimônias por causa da pandemia. Esse entendimento, contudo, foi derrubado na semana passada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que a proteção à vida não viola o princípio da liberdade religiosa.

Afora o debate se a fé pode ser exercida num contato direto com Deus ou carece de interação comunitária (“igreja” vem de “reunião”, em grego), muitos veem na controvérsia jurídica uma motivação muito mais mundana: a queda de arrecadação de dízimo.

Como igrejas não publicam seu faturamento, fomos atrás de um dado indireto para ver a quantas anda esse “mercado”. Contando com a ajuda de Joaquim Honório, do Laboratório de Analytics da Universidade Federal de Campina Grande/PB, compilamos a data de criação de todas as pessoas jurídicas inscritas no banco de dados da Receita Federal que exerciam “atividade de organização religiosa” (CNAE 9491-0).

Como pode ser visto no gráfico abaixo, há uma aceleração na abertura de entidades ao longo das últimas décadas. No entanto, após atingir um pico de 12.116 novos estabelecimentos em 2013, o movimento é revertido, com um aprofundamento significativo em 2020, quando chegou a “apenas” 4.808 até novembro.

O arrefecimento no lançamento de novas igrejas Brasil afora pode ser derivado de inúmeros fatores, inclusive em função de uma acomodação frente ao forte crescimento das últimas décadas.

Todavia o ciclo econômico adverso em vigor desde a grande recessão de 2015/2017, potencializado pelas medidas de distanciamento exigidas pela covid-19, surge como candidato mais provável para explicar não só essa reversão de tendência, como também o lobby das entidades religiosas junto aos três Poderes da República.

Além das ações propostas no STF e da evidente influência que exercem sobre Jair Bolsonaro, líderes religiosos promovem uma ampla agenda no Congresso Nacional. Uma pesquisa no site da Câmara dos Deputados indica que existem pelo menos 370 projetos de lei em tramitação com essa temática, sendo 70 apresentados desde o início da pandemia.

Além da pressão para a manutenção dos templos abertos (somente em março foram cinco propostas apresentadas com esse objetivo) e a pauta de costumes, há uma variada pauta tributária – o que reforça a tese de que a crise econômica não poupou padres, pastores e afins.

Organizações religiosas há tempos tentam por vias legislativas e judiciais ampliar os limites da imunidade tributária que, de acordo com o texto atual, só atinge seus templos – e não todas as suas outras atividades.

Além da recente derrubada do veto que abre caminho para um perdão bilionário de dívidas tributárias das entidades religiosas, o apetite da Bancada da Bíblia aparentemente não tem limites.

O PL nº 4.188/2020, do deputado Cezinha de Madureira (PSD/SP), equipara instituições religiosas a entidades culturais e filantrópicas – abrindo margem para se habilitarem a captar recursos pela Lei Rouanet, do Audiovisual e a obter outros benefícios fiscais. Também afasta a aplicação da legislação trabalhista no desempenho de qualquer outra função que não seja a religiosa – sendo considerada trabalho voluntário.

O PL nº 3.399/2020, proposto pela Dra. Soraya Manato (PSL/ES), dispensa as igrejas de pagarem direitos autorais na execução de músicas em seus templos e meios de comunicação. Já a deputada Lauriete (PL-ES) sugere isentar as despesas de igrejas com cartórios quando adquirem imóveis (PL nº 2.870/2019). E o deputado Gilberto Nascimento (PSC/SP) propõe a isenção de impostos sobre a remessas de valores de organizações religiosas para o exterior (PL nº 4.936/2020).

Esses são apenas alguns exemplos.

É tanta a ganância de parlamentares que agem como procuradores de igrejas, que corremos o risco de, em breve, regredirmos ao tempos do Império, com interesses religiosos pairando acima do país, da Constituição e do próprio povo brasileiro.

Vai sair barato

O que são R$ 2 bilhões para se garantir a paz em 2022?

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 05/04/2021.

Confesso que este é um texto requentado. No caderno em que anoto ideias para minhas colunas futuras do Valor, o tema apareceu em vários momentos nos últimos meses – embora minha opinião fosse mudando ao longo do tempo.

A primeira vez que pensei em escrever a respeito foi há pouco mais de um ano, quando o presidente da República, naquela famosa viagem a Miami em que quase toda a comitiva voltou infectada pelo coronavírus, declarou: “Eu acredito, pelas provas que eu tenho nas minhas mãos, que vou mostrar brevemente, [que] eu fui eleito em primeiro turno”.

Na época pensei em fazer um texto desafiando a afirmação de Bolsonaro, argumentando que, apesar dos questionamentos, nunca ficou demonstrado que as urnas eletrônicas brasileiras, que começaram a ser implantadas em 1996 e foram universalizadas em 2002, foram hackeadas ou fraudadas. Cheguei até a compilar dados do International Institute for Democracy and Electoral Assistance, uma organização intergovernamental da qual o Brasil é um dos países-membros, mostrando que 41 nações – entre elas Estados Unidos, Canadá, Austrália, França e Coreia do Sul – já adotam sistemas de votação eletrônica em nível local ou nacional.

Como naquele momento o Brasil estava mergulhando no buraco sem fim da covid, pensei que havia assuntos mais importantes a tratar e deixei pra lá. Mas com as eleições americanas, o tema ressurgiu.

Além de ter sido um dos poucos governantes que endossou publicamente a tese de Donald Trump de que teria havido manipulação na apuração nos EUA, após a invasão do Capitólio Bolsonaro voltou a alegar que foi prejudicado em 2018: “Tenho indício de fraude na minha eleição. [...] Ninguém reclamou que foi votar no ‘13’ e a maquininha não respondia, mas o contrário: quem ia votar ‘17’ ou não respondia, ou apertava o ‘1’ e já aprecia o ‘13’”, afirmou o presidente, novamente sem apresentar as tais provas.

A invasão do Congresso americano por manifestantes insuflados pelo ex-presidente Donald Trump me levou a rever minha posição, até então contrária à adoção de mecanismos que permitam aos cidadãos auditarem o resultado das urnas. E isso não se deveu a desconfianças em relação à integridade do sistema de votação eletrônico brasileiro – até que me convençam tecnicamente do contrário, continuo acreditando na posição do Tribunal Superior Eleitoral de que o processo é seguro. Minha questão é outra.

Desde o início da pandemia, quando sua incapacidade de governar o país ficou evidente, Bolsonaro eleva o tom e arregimenta apoios para permanecer no poder a qualquer custo. Nesse período, participou de várias manifestações antidemocráticas contra o Supremo Tribunal Federal, vem bajulando cada vez mais suboficiais e policiais militares, interveio no comando da Petrobrás em favor de caminhoneiros e ampliou de maneira considerável o acesso a armas e munições a militares, “caçadores”, praticantes de tiro e colecionadores. Na semana passada, teria exigido alinhamento político incondicional do comando das Forças Armadas – o que precipitou mais uma crise política com desdobramentos incertos no futuro.

Sistemas de gestão de riscos trabalham com duas variáveis-chave: probabilidade de ocorrência e tamanho esperado do impacto do sinistro. A partir do seu dimensionamento, definem-se estratégias para se evitar ou minimizar danos.

No caso das eleições de 2022, Bolsonaro dá sinais cada vez mais evidentes de que não se conformará facilmente com o resultado do pleito caso seja derrotado. E o efeito de uma ação violenta coordenada por seus seguidores mais fanáticos pode ser considerável.

Logo após a invasão do Congresso nos EUA, seu filho Eduardo Bolsonaro criticou a ação, não pela ameaça à democracia, mas pelo método como foi conduzida: “Se fosse organizada, teriam tomado o Capitólio e feito reivindicações que já estariam previamente estabelecidas pelo grupo invasor. Eles teriam um poder bélico mínimo para não morrer ninguém, matar todos os policiais lá dentro ou os congressistas que eles tanto odeiam”.

É hora, portanto, de agir preventivamente. Diante desse cenário, mudei de opinião quanto à impressão do voto: quanto menos margem de dúvidas houver sobre o resultado das eleições no ano que vem, maiores as garantias de que não viveremos um período turbulento de violência e desordem social.

Dúvidas em relação à segurança do sistema de votação eletrônica não nasceram com a recusa de Aécio Neves em aceitar a derrota em 2014, tampouco são exclusividade dos bolsonaristas atuais. Pesquisando na base de dados da Câmara dos Deputados, é possível resgatar diversos projetos de lei com o propósito de lidar com esse problema desde 2000.

De Pompeo de Mattos (PDT/RS) ao próprio Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), passando por Carlos Gaguim (DEM/TO) e pela ex-deputada Janete Capiberibe (PSB/AP), vários parlamentares tentaram inserir algum tipo de backup impresso para dirimir eventuais dúvidas quanto ao registro dos votos.

Até que, em 2015, o Congresso inseriu na lei eleitoral um dispositivo estabelecendo que “no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado”. A presidente Dilma Rousseff vetou a alteração, alegando o alto custo da medida (R$ 1,8 bilhão à época); o Congresso, porém, derrubou o veto. Questionado pela Procuradoria-Geral da República, o STF declarou que a impressão poderia ferir o princípio do sigilo do voto, e por isso declarou a impressão inconstitucional.

Diante de tantas sinalizações dadas por Bolsonaro, o sistema político e a cúpula do Judiciário deveriam começar a pensar em ações para evitar o caos no país durante e após as eleições de 2022. Admitir a impressão do voto pode funcionar como um seguro contra ameaças democráticas. Para se ter paz em 2022, R$ 2 bilhões sairia até barato.