Indefinição sobre o Censo expõe o obscurantismo dos poderes da República e a cegueira estatística do país

Revista piauí

Bruno Carazza | Edição 177, Junho 2021

https://piaui.folha.uol.com.br/materia/certo-perdeste-o-senso/

“Tudo o que se mede melhora.” Essa frase estava num manual de estatísticas fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI) que me fizeram ler assim que cheguei para trabalhar no antigo Ministério da Fazenda, no longínquo ano 2000. Recém-saído da faculdade de economia, era o meu primeiro emprego. E a ideia de que números geram um incentivo para transformar a realidade acabou virando um princípio que incorporei à minha vida profissional e até mesmo pessoal.

Quem já experimentou adotar a corrida como atividade física regular sabe que marcar o tempo e a distância percorridos diariamente gera um impulso mágico para buscarmos ir cada vez mais longe e mais rápido. Conhecer sua situação atual e medir seu desempenho é o primeiro passo para alcançar um objetivo, seja emagrecer, economizar, aumentar a produtividade no trabalho ou completar uma maratona.

Se funciona no nível individual, a lógica de desenvolver indicadores para aferir as potencialidades da ação governamental vem sendo aplicada há séculos ao redor do mundo. No tomo IV de sua História, o grego Heródoto, que viveu no século v a.C., relata que Ariantas, líder dos citas – um povo nômade das estepes da Eurásia –, certa vez determinou, sob pena de morte, que todos os seus súditos lhe entregassem, cada um, uma ponta de flecha, e assim o soberano teve noção de quantas pessoas compunham sua gente.

No livro do Êxodo, Deus ordena a Moisés que conte o número de homens com mais de 20 anos nas doze tribos de Israel para definir a parcela de oferendas que deve caber a cada uma delas. O resultado do levantamento deu origem a outro texto do Velho Testamento, chamado apropriadamente de livro dos Números. E, embora existam contradições históricas nos relatos de Lucas e Mateus, seus evangelhos apontam que foi devido à realização de um censo que José e Maria tiveram que se dirigir a Belém, onde nasceu Jesus.

Governos sempre tiveram interesse em contar e conhecer melhor sua população, a princípio para fins tributários e militares (saber quantos homens seus exércitos poderiam convocar). Com o passar do tempo os levantamentos demográficos foram sendo aprimorados, e seus resultados passaram a ser usados para conceber políticas econômicas e sociais, da prevenção e tratamento de doenças ao desenvolvimento de sistemas previdenciários.

No Brasil, houve tentativas precárias para descobrir quantos europeus, nativos e escravizados havia em nosso vasto território desde o período colonial. Já no Segundo Reinado, durante a Guerra do Paraguai, iniciada em dezembro de 1864, o Exército brasileiro se ressentiu especialmente da carência de informações estatísticas e cartográficas para a elaboração das estratégias militares.

Finda a guerra, em 1870, uma das primeiras providências de dom Pedro II foi determinar a realização daquele que é considerado o primeiro recenseamento moderno no país. A despeito das imensas dificuldades operacionais vigentes na época, o Censo Geral do Império concluiu pela existência de 10 112 061 habitantes em 1872, classificados segundo nacionalidade, sexo, raça, estado civil, religião, ocupação e se eram livres ou escravos.

Com a proclamação da República, em 1889, mesmo sob a inspiração positivista do lema “Ordem e Progresso”, nossa história estatística foi bastante irregular. Por falta de condições institucionais e políticas, deixou-se de realizar os censos em 1910 e em 1930 e, com exceção do levantamento de 1920, os demais são questionados por suas falhas e baixa qualidade. Foi somente a partir de 1940 que o Brasil se adequou ao padrão mundial de realizar uma apuração demográfica universal da sua população com regularidade a cada década, nos anos terminados em zero – convenção internacional que auxilia na harmonização e comparabilidade dos dados entre países.

A estabilidade e o aprimoramento de nossa base estatística devem-se à instalação, em 29 de maio de 1936, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desde então, os retratos e radiografias produzidos pela entidade nos censos e nas pesquisas amostrais serviram para conhecermos nossa realidade social e econômica, além de orientar ações governamentais e decisões do setor privado.

Até que chegamos em 2021, e decidiram quebrar o termômetro.

“Tudo o que se mede melhora.” Essa frase estava num manual de estatísticas fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI) que me fizeram ler assim que cheguei para trabalhar no antigo Ministério da Fazenda, no longínquo ano 2000. Recém-saído da faculdade de economia, era o meu primeiro emprego. E a ideia de que números geram um incentivo para transformar a realidade acabou virando um princípio que incorporei à minha vida profissional e até mesmo pessoal.

Quem já experimentou adotar a corrida como atividade física regular sabe que marcar o tempo e a distância percorridos diariamente gera um impulso mágico para buscarmos ir cada vez mais longe e mais rápido. Conhecer sua situação atual e medir seu desempenho é o primeiro passo para alcançar um objetivo, seja emagrecer, economizar, aumentar a produtividade no trabalho ou completar uma maratona.

Se funciona no nível individual, a lógica de desenvolver indicadores para aferir as potencialidades da ação governamental vem sendo aplicada há séculos ao redor do mundo. No tomo IV de sua História, o grego Heródoto, que viveu no século v a.C., relata que Ariantas, líder dos citas – um povo nômade das estepes da Eurásia –, certa vez determinou, sob pena de morte, que todos os seus súditos lhe entregassem, cada um, uma ponta de flecha, e assim o soberano teve noção de quantas pessoas compunham sua gente.

No livro do Êxodo, Deus ordena a Moisés que conte o número de homens com mais de 20 anos nas doze tribos de Israel para definir a parcela de oferendas que deve caber a cada uma delas. O resultado do levantamento deu origem a outro texto do Velho Testamento, chamado apropriadamente de livro dos Números. E, embora existam contradições históricas nos relatos de Lucas e Mateus, seus evangelhos apontam que foi devido à realização de um censo que José e Maria tiveram que se dirigir a Belém, onde nasceu Jesus.

Governos sempre tiveram interesse em contar e conhecer melhor sua população, a princípio para fins tributários e militares (saber quantos homens seus exércitos poderiam convocar). Com o passar do tempo os levantamentos demográficos foram sendo aprimorados, e seus resultados passaram a ser usados para conceber políticas econômicas e sociais, da prevenção e tratamento de doenças ao desenvolvimento de sistemas previdenciários.

No Brasil, houve tentativas precárias para descobrir quantos europeus, nativos e escravizados havia em nosso vasto território desde o período colonial. Já no Segundo Reinado, durante a Guerra do Paraguai, iniciada em dezembro de 1864, o Exército brasileiro se ressentiu especialmente da carência de informações estatísticas e cartográficas para a elaboração das estratégias militares.

Finda a guerra, em 1870, uma das primeiras providências de dom Pedro II foi determinar a realização daquele que é considerado o primeiro recenseamento moderno no país. A despeito das imensas dificuldades operacionais vigentes na época, o Censo Geral do Império concluiu pela existência de 10 112 061 habitantes em 1872, classificados segundo nacionalidade, sexo, raça, estado civil, religião, ocupação e se eram livres ou escravos.

Com a proclamação da República, em 1889, mesmo sob a inspiração positivista do lema “Ordem e Progresso”, nossa história estatística foi bastante irregular. Por falta de condições institucionais e políticas, deixou-se de realizar os censos em 1910 e em 1930 e, com exceção do levantamento de 1920, os demais são questionados por suas falhas e baixa qualidade. Foi somente a partir de 1940 que o Brasil se adequou ao padrão mundial de realizar uma apuração demográfica universal da sua população com regularidade a cada década, nos anos terminados em zero – convenção internacional que auxilia na harmonização e comparabilidade dos dados entre países.

A estabilidade e o aprimoramento de nossa base estatística devem-se à instalação, em 29 de maio de 1936, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desde então, os retratos e radiografias produzidos pela entidade nos censos e nas pesquisas amostrais serviram para conhecermos nossa realidade social e econômica, além de orientar ações governamentais e decisões do setor privado.

Até que chegamos em 2021, e decidiram quebrar o termômetro.

“Se perguntar demais você vai acabar descobrindo coisas que nem queria saber.” Proferida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na cerimônia de posse de Susana Cordeiro Guerra como presidente do IBGE, em 22 de fevereiro de 2019, a frase seria o prenúncio de um governo que se elegeu sob o slogan bíblico do “Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”, mas se revelou negacionista em muitos dos seus atos.

O nome indicado por Guedes para conduzir a coordenação do sistema estatístico nacional, porém, tinha credenciais de respeito. Escolha pessoal do ministro, Guerra tem graduação e mestrado na Universidade Harvard e doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Servidora de carreira do Banco Mundial, atuou em programas desse organismo internacional em três continentes, além de ter desenvolvido estudos no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), na Fundação Getulio Vargas e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) – três das maiores referências acadêmicas no Brasil.

Todas as pessoas com as quais conversei, independentemente de concordarem ou não com a gestão de Guerra, destacam sua personalidade forte e sua visão clara sobre o perfil que gostaria de imprimir ao IBGE.

Com poucos vínculos no órgão e na comunidade acadêmica nacional, indicada por um governo que cindiu o país antes mesmo de ser eleito, Guerra enfrentou muitas resistências nos dois anos e dois meses em que esteve no cargo. Para piorar a sua situação, exceto num curto período de dez meses, entre 2016 e 2017, o IBGE havia sido presidido nos dezesseis anos anteriores somente por servidores da casa, o que aumentava as barreiras para ela se ambientar no novo posto.

Para os críticos, Guerra “caiu de paraquedas” no IBGE e, com certa intransigência e pouca disposição ao diálogo, apenas agravou um clima que já vinha pesado antes mesmo de sua chegada, envenenado por discordâncias técnicas e polarização política.

Embora a não realização do Censo tenha marcado de modo negativo toda a sua gestão, é injusto dizer que o país vive um “apagão estatístico” – prova disso é que, mesmo com a chegada da pandemia, o IBGE não deixou de divulgar nenhuma outra pesquisa ou indicador previstos no seu cronograma. Guerra, aliás, liderou a concepção e implementação de pesquisas inovadoras, voltadas para captar em curto espaço de tempo a rápida mudança de conjuntura provocada pelo novo coronavírus, como a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (Pnad) Covid-19 e a Pulso Empresa, destinada a mensurar o impacto do vírus nas companhias brasileiras. Ela também teve o mérito de negociar e aprovar um complicado acordo de compartilhamento de dados fiscais tentado há décadas junto à Receita Federal, o que aprimorará substancialmente o cálculo do PIB e das demais contas nacionais.

Houve ainda avanços ao incorporar novas tecnologias de processamento e pareamento de dados, bem como o uso de algoritmos para coletar de modo automático informações disponíveis na internet. Num de seus últimos atos como presidente do IBGE, Guerra assinou com a Divisão de Estatísticas da Organização das Nações Unidas (ONU) um memorando de entendimentos para implantar no Brasil um centro regional de big data e ciência de dados que servirá de plataforma para o desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias para toda a comunidade estatística das Américas do Sul e Central.

A maior parte desse trabalho, porém, ficou em segundo plano diante das polêmicas e do surpreendente corte orçamentário que têm inviabilizado a realização do Censo Demográfico de 2020 – ou de 2021, ou seja lá quando for realizado.

Acrônica da indefinição do Censo revela um estado não de apagão, mas de cegueira do governo em relação ao seu sistema estatístico e às possibilidades que ele pode gerar para o crescimento econômico, a redução das desigualdades e a melhoria das condições de vida da população.

É bem verdade que a pandemia tornou a sua realização muito mais incerta e complexa. Mas a decisão do governo de sancionar, em 23 de abril, a Lei Orçamentária de 2021 com uma redução de 97,3% nos recursos estimados para o Censo foi o que inviabilizou completamente a operação.

Coube ao então braço direito de Guedes, o secretário especial de Fazenda Waldery Rodrigues, anunciar a decisão tomada pelo Congresso Nacional e acatada pelo governo. “Não há previsão orçamentária para o Censo. Portanto, ele não se realizará em 2021. As consequências e gestão para um novo Censo serão comunicadas ao longo deste ano”, declarou Rodrigues, poucos dias antes de pedir exoneração, motivada por fatores alheios ao que se passava no IBGE.

O Censo Demográfico é comparado por muitos a uma operação de guerra, pois exige um planejamento com alguns anos de antecedência, estratégias de abordagem e o recrutamento de centenas de milhares de pesquisadores que serão enviados a campo nos mais distantes rincões do país.

Toda essa movimentação tem um custo, pois envolve a atualização das malhas urbanas e das localidades rurais para a composição dos setores censitários – as menores divisões geográficas do território nacional-, a compra de equipamentos eletrônicos para registro, envio e processamento das informações coletadas, a realização de concurso público para a seleção dos trabalhadores temporários e seu treinamento, além da execução de uma série de testes e procedimentos prévios destinados a garantir o sucesso do levantamento.

De acordo com o Portal da Transparência, a Lei Orçamentária de 2020 previa 2,3 bilhões de reais para a realização do Censo. Com o advento da pandemia e a decisão de postergar a pesquisa de campo, o governo manteve apenas 221 milhões para atividades preparatórias – das quais o IBGE executou pouco mais da metade (52,3%). Em 31 de agosto de 2020, animado com as perspectivas de recuperação da economia, o governo enviou sua proposta de orçamento para o ano seguinte alocando 2 bilhões de reais para o IBGE conduzir sua tradicional pesquisa decenal. Apesar de 300 milhões de reais inferior ao prometido antes da pandemia, a direção do IBGE não reclamou e tratou de retomar os preparativos para sair às ruas em algum momento de 2021.

É difícil precisar com exatidão o momento em que o trem saiu dos trilhos e deputados e senadores decidiram cancelar a destinação de dinheiro para a viabilização do Censo. Consultando a agenda pública divulgada no site do IBGE, é possível supor que Guerra pressentiu que seu orçamento estava ameaçado no início de fevereiro último, pois até então seus compromissos concentravam-se em reuniões internas de preparação para a pesquisa e outras atividades pertinentes à direção da organização.

Em 9 de fevereiro há um encontro de Guerra com o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, e a secretária de Gestão Corporativa Danielle Calazans. Daí até o final de março (último mês em que foram divulgados os compromissos da ex-presidente do IBGE) há uma sucessão de mais de três dezenas de reuniões e videoconferências com diversas autoridades tendo como pauta o Censo Demográfico.

Antevendo que o desfecho do processo orçamentário no Congresso poderia levar a um corte na verba do IBGE, Guerra envolveu-se diretamente no corpo a corpo de negociações que tentou sensibilizar parlamentares – como os senadores Antonio Anastasia (PSD-MG), Eduardo Gomes (MDB-TO) e Kátia Abreu (PP-TO) –, o ministro Jorge Oliveira, do Tribunal de Contas da União (TCU) e muito próximo de Jair Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina e até mesmo a onipresente empresária Luiza Trajano.

Disposta a um último esforço de persuasão, Guerra viajou para Brasília em 22 de fevereiro, retornando ao Rio, onde fica a sede do IBGE, apenas em 26 de março, como informa a agenda. Nesse período ela intensificou os contatos com a equipe econômica e buscou construir pontes com a presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputada Flávia Arruda (PL-DF), e o relator, senador Márcio Bittar (MDB-AC).

No dia 3 de março, o deputado federal Felipe Carreras (PSDB-PE), responsável pela sub-relatoria da área econômica na CMO, apresentou um requerimento convidando Guerra para discorrer sobre a previsão orçamentária do IBGE e as soluções propostas para a realização do Censo neste ano.

Foi uma audiência meramente protocolar. De acordo com a ata, na tarde de 11 de março apenas treze parlamentares apareceram, de modo remoto ou presencial, para ouvir a então presidente do IBGE (a CMO é composta por 84 membros, entre titulares e suplentes). Guerra utilizou o tempo que lhe foi concedido para defender a importância de se realizar o Censo ainda em 2021 e assegurar que o IBGE está adotando todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação dos recenseadores e de entrevistados por Covid-19. A recepção dos parlamentares foi apática. Depois de pronunciamentos curtos das deputadas federais Carmen Zanotto (Cidadania-SC) e Professora Dorinha (DEM-TO), a reunião foi encerrada com 44 minutos de duração.

Na reta final do debate orçamentário houve apenas três encontros oficiais entre Guerra e Guedes, um em fevereiro (11) e dois em março (17 e 26), evidenciando que o ministro não se dispôs a comprar briga com os parlamentares na defesa do órgão de estatísticas que estava sob sua responsabilidade – desprestígio que se mostra ainda maior quando se sabe que a então presidente do IBGE é amiga da filha do ministro.

Segundo um alto integrante da equipe econômica que acompanhou de perto as negociações no Congresso, o ministro da Economia optou por não fazer do Censo um cavalo de batalha nas negociações com deputados e senadores. Entre as pessoas com quem conversei a respeito, a sensação quase unânime é de que Guedes lavou as mãos e entregou os 2 bilhões de reais que viabilizariam o Censo deste ano aos leões do Congresso Nacional. Na lei sancionada por Bolsonaro sobrou um troco de míseros 53,25 milhões de reais.

No dia 8 de abril Susana Guerra oficializou sua saída do IBGE.

Americanos não chega a ser uma canção, está mais para um discurso gravado por Caetano Veloso em 1992, num show que resultou no álbum Circuladô Vivo. Era apresentada na sequência de sua versão para Black or White, sucesso estrondoso de Michael Jackson lançado no ano anterior. “Para os americanos, branco é branco, preto é preto e a mulata não é a tal”, recitava Caetano numa espécie de protesto cuja temática era a disseminação da Aids pelo mundo. “Americanos são muito estatísticos”, ele dizia em certo momento.

Os versos da pseudocanção de Caetano me vieram à mente enquanto conversava com o professor José Alexandre Scheinkman sobre a situação do Censo de 2020. Professor da Universidade de Chicago entre 1974 e 1999, Scheinkman transferiu-se em seguida para a Universidade Princeton – onde se tornou professor emérito em 2013 – e atualmente leciona também na Universidade Columbia. É seguramente o economista brasileiro com a mais longeva e bem-sucedida carreira acadêmica no exterior.

Scheinkman acompanhou de perto a revolução por que passou a economia nas últimas décadas, impulsionada pelo crescimento exponencial da oferta de dados, o incrível desenvolvimento da capacidade de processamento dos computadores e o surgimento de técnicas estatísticas e econométricas mais precisas e complexas.

Por coincidência, nossa conversa se deu no dia em que o US Census Bureau, uma espécie de IBGE norte-americano, publicava os dados preliminares do Censo de 2020. Ao comentar que o estado de Nova York, onde mora, perderia uma cadeira no Congresso devido às flutuações populacionais na última década, Scheinkman observou que a exigência de realização de censos a cada dez anos consta na versão original da Constituição norte-americana – um fato notável, tendo em vista que a Carta Magna do país é extremamente enxuta, que se atém aos temas essenciais para a organização do Estado.

“Os Estados Unidos levam tão a sério a sua produção estatística que, desde a realização do primeiro Censo, em 1790, nem a Guerra Civil nem conflitos internacionais impediram o governo de contar a sua população religiosamente, em cada ano terminado em zero”, destacou. Em 2020 não foi diferente. Mesmo com discussões polêmicas sobre imigração levantadas pelo então presidente Donald Trump e em meio à pandemia de Covid-19, o us Census Bureau cumpriu sua principal missão decenal, incorporando o uso da internet e de ligações telefônicas aos tradicionais formulários de papel enviados pelo correio e às visitas dos recenseadores.

E não foram apenas os norte-americanos que contornaram as restrições impostas pelo coronavírus e contaram sua população em 2020. Segundo uma pesquisa conduzida no ano passado pela Divisão de Estatísticas do Departamento de Assuntos Econômicos da ONU, Áustria, Bélgica, Espanha, Holanda e Turquia, além de todos os países nórdicos, foram além: utilizando registros administrativos de cadastros sociais e fiscais, seus institutos conseguiram identificar as mudanças demográficas na última década sem precisar mandar entrevistadores a campo. “A indefinição quanto ao Censo brasileiro é mais um episódio que denota o desprezo do atual governo pelo conhecimento e a vontade de disfarçar a realidade”, diz Scheinkman, citando o caso em que Bolsonaro e seu ministro do Meio Ambiente desqualificaram os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) nas medições de queimadas e desmatamento da Amazônia e a criação do consórcio de empresas jornalísticas para compilar o número de mortos na pandemia.

A partir da década de 1970, o IBGE desenvolveu um nível de capacidade técnica e científica que lhe conferiu um selo de excelência internacional nos processos de coleta, tratamento e divulgação de estatísticas. O fato de não termos conseguido realizar o Censo em 2020-2021, quando muitos países utilizaram recursos tecnológicos e fontes alternativas de informações para driblar a pandemia, é um indicativo de que, em algum momento de nossa história recente, “algo se perdeu, algo se quebrou, está se quebrando”, como conclui Caetano Veloso em Americanos.

Quando telefonei para Edmar Bacha, economista que dirigiu o IBGE entre maio de 1985 e novembro de 1986, ele começou a conversa contando que estava fascinado pelo livro A Decodificadora, de Walter Isaacson, uma biografia da cientista Jennifer Doudna. Ela e Emmanuelle Charpentier ganharam o Prêmio Nobel de Química de 2020 por terem desenvolvido a revolucionária técnica batizada de CRISPR, capaz de editar partes de estruturas de DNA. Essa inovação foi determinante para o rápido desenvolvimento das vacinas das farmacêuticas Pfizer e Moderna contra a Covid-19.

Um dos aspectos da trajetória de Doudna que mais impressionou Bacha foi a descrição do papel do governo norte-americano em promover a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias, usando para isso as grandes universidades, em sua maioria privadas, que garantem a máxima flexibilidade na seleção de projetos e gestão dos recursos. Para o economista, trata-se de uma realidade oposta à do Brasil, onde instituições como o IBGE, o Ipea e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) vêm desde a Constituição de 1988 passando por um processo de enrijecimento de suas estruturas, com crescente dificuldade para atrair profissionais de ponta, baixa reposição de quadros e restrições orçamentárias mais rigorosas. “No caso do Censo, todas essas deficiências ainda foram potencializadas pela total incompreensão da importância de sua realização pelo ministro da Economia, pelos parlamentares e pelo STF”, disse Bacha.

Eduardo Augusto Guimarães, que presidiu o IBGE entre abril de 1990 e março de 1992, sentiu na pele esses problemas ao dirigir o órgão no período até hoje apontado como o fundo do poço do instituto. Convidado por Zélia Cardoso de Mello, a todo-poderosa ministra da Economia do presidente Fernando Collor de Mello, Guimarães assumiu o cargo com a responsabilidade de colocar em marcha o Censo de 1990. A tarefa, que já é complexa em tempos normais, pelo porte da operação, tornou-se ainda mais difícil por causa da forte oposição dos sindicatos e da falta de respaldo político da Presidência da República e do então Ministério da Economia. Com as atividades preparatórias atrasadas por sucessivas greves dos funcionários, que se rebelavam contra demissões determinadas por Collor, e a demora do governo em dar a autorização (e o orçamento) para a contratação dos recenseadores, Guimarães se viu na contingência de tomar a difícil decisão de adiar o Censo para setembro de 1991 – a primeira quebra da série decenal desde 1940.

Mesmo passados tantos anos, Guimarães – que comandou outras instituições relevantes, como o Tesouro Nacional, o Banco do Brasil e o antigo Banco do Estado de São Paulo (Banespa) – continua acompanhando de longe o que se passa no IBGE e acredita que, trinta anos depois, Susana Guerra enfrentou um cenário muito parecido ao seu, com um agravante: “Sem o apoio explícito do Ministério da Economia e do Congresso, ela ainda teve que lidar com a oposição brutal, em meio a todas as incertezas causadas pela pandemia.”

Segundo Simon Schwartzman, que esteve à frente do órgão no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso (1994-98), o IBGE dependeria de duas condições para exercer com plenitude sua missão de coordenador-geral do sistema brasileiro de estatísticas: um governo que demandasse as informações do instituto para construir políticas públicas relevantes e a concessão, pelo Congresso, de autonomia operacional, administrativa e financeira, nos moldes da obtida recentemente pelo Banco Central.

Durante sua gestão, Schwartzman tentou de várias formas obter de FHC o apoio necessário para fazer uma ampla reforma no IBGE. Ao perceber que não lhe garantiam sequer a autorização para trocar pessoas em cargos de confiança de baixo escalão por outras de padrão mais alto, sem incorrer em qualquer despesa extra, percebeu que a modernização do instituto não estava entre as prioridades do governo e pediu as contas.

De todos os ex-presidentes do IBGE, aquele que mantém o vínculo mais forte com a entidade hoje em dia é Sérgio Besserman Vianna, pois ocupa uma posição na Comissão Consultiva do Censo Demográfico, um grupo de treze especialistas de alto nível que assessora o instituto nas definições técnicas envolvendo a metodologia a ser aplicada na pesquisa programada originalmente para 2020.

Besserman, que sucedeu a Schwartzman na presidência entre 1999 e 2002, diz que a crise na instituição se torna ainda mais grave devido ao fato de estarmos em pleno século da informação, em que a demanda por conhecimento é incomparavelmente maior do que há vinte anos, quando ele foi o responsável pela realização do Censo 2000. Ele considera inadmissível o Congresso ter cancelado a dotação orçamentária e o governo não ter anunciado imediatamente um plano alternativo para levar a cabo o levantamento o mais rápido possível. Na sua visão, a pandemia lançou na miséria um contingente incalculável de brasileiros, que só o Censo seria capaz de identificar e, assim, viabilizar a criação de boas políticas públicas para resgatar a dignidade dessas pessoas. “Não sair a campo para conhecer os danos sociais provocados pela Covid é tão grave quanto ter atrasado a compra de vacinas para a população”, comparou. “Sem o Censo, você joga uma montanha de dinheiro fora e não resolve a situação dos mais vulneráveis.”

O economista Ricardo Paes de Barros percorreu uma longa estrada por instituições de elite no Brasil (como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada e o Ipea) e nos Estados Unidos (nas universidades Yale e de Chicago). No caminho, aprendeu, desenvolveu e aplicou técnicas de avaliação de políticas públicas que ajudam a criar ou melhorar programas governamentais nas áreas de pobreza, desigualdade social, educação e mercado de trabalho, entre eles o Bolsa Família.

Atuando hoje como professor do Insper Instituto de Ensino e Pesquisa, Paes de Barros usa o auxílio emergencial – principal medida econômica adotada pelo governo em resposta à pandemia – como exemplo cabal do prejuízo que o desprezo às evidências causa aos cidadãos. Na visão do economista, não há que se falar em “invisíveis”, termo empregado com frequência por Guedes para se vangloriar dos méritos da transferência a 68 milhões de pessoas de quase 230 bilhões de reais em 2020 – e uma nova rodada de 43 bilhões de reais autorizada neste ano.

Para Paes de Barros, o que acontece no mercado de trabalho brasileiro é captado com rapidez pelo próprio governo e por entidades de representação da sociedade – razão pela qual não se pode falar em invisibilidade. No caso da pandemia, pesquisas desenvolvidas de modo tempestivo pelo próprio IBGE – como a Pnad Contínua, a Pulso Empresa e a Pnad Covid-19 – poderiam ter sido utilizadas para estimar o número de pessoas que tiveram perdas significativas de renda após o início das medidas de distanciamento social e rastrear sua distribuição pelo território brasileiro. Em seguida, em parceria com os conselhos de participação social municipais, o governo poderia ter entregado o benefício de forma muito mais focalizada e sustentável ao longo do tempo. Ele reconhece que talvez tivesse sido difícil acertar a dose logo no primeiro mês, dada a incerteza que reinava no começo da pandemia, mas nada justifica não ter convocado o IBGE para auxiliar o governo no ajuste fino do programa. “O método de tentativa e erro só se justifica se implicar algum aprendizado de quem o executa. No caso do auxílio emergencial, o governo não quis recorrer às evidências para corrigir seus excessos e distorções. Com isso, vem insistindo num erro bilionário há quase um ano.”

Perguntei a Paes de Barros quantos censos demográficos poderiam ter sido financiados com o dinheiro gasto com quem não precisava do auxílio emergencial. “Ao distribuir o benefício para quase 70 milhões de pessoas, sendo que a perda de emprego na pandemia girou em torno de 10 a 12 milhões, Paulo Guedes e companhia jogaram fora no mínimo um século de pesquisas censitárias; e ao menos dez anos de programa Bolsa Família”, calculou.

Do Cristo Redentor decolando na capa da revista The Economist, em novembro de 2009, até o quase meio milhão de mortos pela Covid-19, o Brasil de hoje é muito diferente daquele captado pelas lentes do IBGE no último Censo, feito em 2010.

Alessandra Ribeiro, diretora da área Macroeconômica e Análise Setorial da Tendências Consultoria Integrada, e Lucas Assis, economista responsável pelos estudos sociais da empresa, apresentaram à piauí várias consequências já sentidas pela falta de um novo levantamento do perfil demográfico da população brasileira. Tome-se o caso do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), uma bolada de 97,8 bilhões de reais da arrecadação de impostos federais a ser distribuída neste ano entre todas as cidades brasileiras. De acordo com a legislação, o principal critério de alocação desse recurso é a população contabilizada pelo IBGE. Sem Censo, a partilha é feita com base na configuração de onze anos atrás, o que produz uma distorção nada trivial.

A segunda década deste século teve dinâmicas regionais muito diferentes em nosso território. Houve uma forte expansão agrícola na chamada área do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), atraindo muitos migrantes, assim como um numeroso afluxo de venezuelanos, principalmente no estado de Roraima. Por outro lado, vários municípios vivenciaram o fechamento de empreendimentos que geravam muitos postos de trabalhos, em razão da grave recessão econômica de 2015-17 e da retração das grandes obras públicas, provocada pela Operação Lava Jato e pela crise fiscal.

Em vista da redistribuição populacional, o FPM deveria ser corrigido. Afinal, os municípios que viram sua população multiplicar continuam a receber um quinhão inferior ao que deveriam, como se o total de seus habitantes tivesse sido congelado em 2010. O IBGE, inclusive, responde a dezenas de ações judiciais movidas por prefeitos de todo o Brasil solicitando a recontagem de seus moradores.

A não realização do Censo afeta até mesmo a distribuição de vacinas contra a Covid-19. Como os cálculos do Programa Nacional de Imunizações levam em conta a pirâmide etária brasileira captada pelo IBGE em 2010, existem muitos municípios recebendo mais doses do que deveriam – e outros saindo no prejuízo.

Ribeiro e Assis também lembram que programas sociais e índices de inflação baseiam-se em outras pesquisas do IBGE, como a Pnad Contínua e a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), que têm como referência o Censo. Como este se encontra defasado, todo o sistema fica descalibrado, e o governo se vê sem parâmetros confiáveis para conduzir a economia.

A decisão do governo de adiar o Censo tem consequências também para o setor privado. Ribeiro e Assis destacam as dificuldades que eles têm enfrentado ao receber encomendas de grandes empresas para desenvolver estimativas que embasarão planos de negócios e investimentos. Projeções sobre demanda de energia ou estudos de viabilidade de empreendimentos estão sendo prejudicados pela deterioração gradativa do sistema de estatísticas oficiais.

Thiago Moreira, consultor em planejamento estratégico e professor do Ibmec, uma escola de economia e negócios, comunga desse diagnóstico. Para ele, a defasagem da base censitária nubla a construção de cenários futuros que norteiam os investimentos das empresas. Moreira chama a atenção para o setor de óleo e gás, um dos principais indutores do crescimento na década passada e que vive um momento de grandes indefinições com a perspectiva de adoção de carros elétricos e as pressões por uma transição mais rápida para uma matriz energética limpa. “Sem o Censo, os perfis de consumo por classes de renda captados pela POF ficam desatualizados, o que torna mais complicado mapear mudanças de hábitos, respostas a choques de oferta e até mesmo a simulação de impactos na demanda por combustíveis, por exemplo”, disse Moreira.

“O adiamento do Censo é uma questão tão grave para o país que o setor privado deveria se mobilizar para fazer uma vaquinha e doar o dinheiro para o IBGE realizá-lo.” A sugestão – proferida não em tom de brincadeira, mas de revolta – foi dita à piauí pelo economista Affonso Celso Pastore, professor aposentado da USP, ex-presidente do Banco Central (1983-85) e sócio da A.C. Pastore & Associados. Numa conversa da qual participaram também a economista Cristina Pinotti – mulher de Pastore e sua sócia, que se dedica à pesquisa das relações entre o desenvolvimento econômico e a estrutura institucional do país – e a economista-chefe da consultoria Paula Magalhães, o trio se mostrou bastante preocupado com os efeitos em cascata provocados na economia brasileira com a não realização do Censo.

Entre os problemas destacados por eles está a impossibilidade de, sem a pesquisa censitária, aferir o resultado efetivo de políticas públicas de maior envergadura implementadas na última década, como os programas educacionais (Fies, Prouni e as políticas de cotas nas universidades públicas) e o resultado das grandes obras, como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha Casa Minha Vida.

Sem o Censo é também impossível iluminar o futuro. Um exemplo são os leilões para as concessões de saneamento básico à iniciativa privada, que estão ganhando força após a aprovação do novo marco regulatório do setor. Sem saber como evoluiu o déficit de cobertura na última década, toda a modelagem dos preços mínimos e dos lances a serem rea-lizados pelas empresas interessadas será feita no escuro – o que é extremamente arriscado num negócio em que 1% para mais ou para menos na estimativa de investimento necessário faz toda a diferença para saber se será viável ou não.

Num cenário pós-pandemia, será fundamental sabermos como se comportou a geração “nem-nem” (os jovens que “nem estudam nem trabalham”) após mais de um ano sem aulas na maior parte da rede pública. As perdas causadas pela Covid-19 também precisam ser medidas para redimensionar o Sistema Único de Saúde (sus) e estimar o impacto da mudança de nossa pirâmide etária sobre os sistemas da Previdência Social.

Engana-se quem imagina que os efeitos do não recenseamento da população fazem-se sentir apenas no longo prazo. Pastore mostrou-se particularmente preocupado com a possibilidade de que o Banco Central esteja tomando decisões de política monetária às cegas, porque atualmente ninguém conhece o ritmo de aquecimento do mercado de trabalho – e até isso tem a ver com a crise no IBGE.

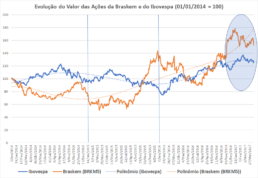

Por motivos metodológicos, desde o início da pandemia as duas séries que retratam o emprego no Brasil têm indicado para direções completamente opostas. De um lado, os otimistas do governo, Guedes à frente, têm utilizado dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para alardear que a economia brasileira está se recuperando com força, tendo gerado 837 074 vagas com carteira assinada no primeiro trimestre do ano. Entretanto, os números da Pnad Contínua, calculados pelo IBGE, sinalizam um quadro diferente – e tenebroso. Segundo o último relatório, no trimestre que terminou em fevereiro passado, havia 400 mil desempregados a mais no país, perfazendo um total de 14,4 milhões de desocupados e 6 milhões de desalentados, que são as pessoas que acham que a situação da economia está tão ruim que até desistiram de procurar trabalho.

O argumento de Pastore é que o Banco Central pode estar errando a mão na sua decisão de elevar a taxa Selic – que passou de 2,75% a 3,5% ao ano em maio e pode subir mais neste mês – ao se fiar nos números do Caged, e isso afeta diretamente o bolso de toda a população.

A preocupação de Pastore tem vários fundamentos, e um deles ilustra bem a que ponto a precariedade pode chegar quando não há respeito pelas estatísticas nacionais da parte dos membros dos três poderes, incluindo o ministro da Economia.

Assim que a pandemia forçou boa parte da economia a trabalhar em modo remoto, a direção do IBGE adaptou os processos de coleta de informações, antes presenciais, para o home office. Conforme o novo modelo, os chamados “pnadeiros” (trabalhadores temporários contratados para aplicar os questionários) substituíram as visitas às residências dos entrevistados por telefonemas feitos de sua própria casa.

Havia, porém, um importante detalhe: a base de números de telefones do IBGE está desatualizada, o que compromete a representatividade das amostras. Como solução, tentou-se que as companhias telefônicas compartilhassem seus dados com o instituto, mas não havia respaldo legal para isso. O Ministério da Economia, então, articulou a edição de uma medida provisória determinando que as telefônicas fornecessem os números de seus clientes exclusivamente ao IBGE, que tomaria todas as medidas para preservar o sigilo e a integridade das informações.

Em tempos normais, a medida seria entendida como necessária para ajudar o país a mapear a evolução da pandemia. Mas, nestes tempos bicudos, a MP nº 954/2020 foi vista como uma estratégia do governo Bolsonaro de se apropriar dos números telefônicos dos brasileiros para alimentá-los com desinformação. Assim, em poucos dias foram apresentadas ao STF quatro ações questionando a constitucionalidade da MP, propostas pelo PSDB, Psol, PCdoB e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

No julgamento das ações em plenário, de nada adiantou a mobilização de nove ex-presidentes do IBGE para publicarem uma carta aberta em abril de 2020, alertando sobre os riscos de o país sofrer um “apagão estatístico” (eles divulgaram uma segunda carta em março deste ano, fazendo um apelo pela realização do Censo). Alegando riscos à privacidade, ao direito à personalidade e à autodeterminação informativa, o STF suspendeu a medida provisória por dez votos a um (para manter a tradição, a única voz dissonante foi o ministro Marco Aurélio Mello, por acreditar que a questão deveria ser resolvida pelo Congresso Nacional).

Sem poder contar com os dados das telefônicas, o IBGE teve que se virar para ampliar sua base, recorrendo a dados cedidos por órgãos federais e estaduais. Ainda assim foi insuficiente. E então veio a solução de se recorrer aos motoboys. Em 29 de janeiro deste ano, Guerra baixou uma resolução autorizando as autoridades locais do IBGE a contratarem “serviços de transporte e entregas por pessoas físicas” (leia-se “motoboys”) para se dirigirem às residências dos entrevistados e pedirem que eles informassem num formulário próprio seu contato telefônico.

A resolução dos motoboys dá a medida da penumbra estatística vivida atualmente no Brasil. A divergência entre os dados da Pnad Contínua e do Caged sobre a situação atual do mercado de trabalho, que tanto têm confundido economistas e prejudica até mesmo as decisões da taxa Selic do Comitê de Política Monetária (Copom), tem uma de suas raízes fincada em soluções improvisadas como a dos motoboys. Como diria Olavo Bilac, em seu soneto XIII da série Via Láctea, de 1888: Certo/Perdeste o senso!

Os efeitos da não realização do Censo chegam até a corrida eleitoral de 2022. E não se trata apenas de uma eventual comparação de números entre as administrações de Lula (2003-10) e Bolsonaro – os dois competidores mais fortes no páreo pela Presidência até o momento.

Márcia Cavallari foi por 29 anos a “cara do Ibope” quando se tratava de saber o que se passa na cabeça do consumidor e do eleitor brasileiros. Com o encerramento das atividades do Ibope Inteligência, no início deste ano, seu corpo técnico criou um novo instituto de pesquisas, o Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), do qual Cavallari é diretora executiva. Ao ser questionada pela piauí sobre como a indefinição no IBGE afeta as pesquisas eleitorais, ela explicou que suas amostras precisam espelhar a estrutura da sociedade brasileira em todo o seu universo – e esse retrato vem justamente do Censo. Como a última pesquisa censitária foi realizada em 2010, todos os institutos de pesquisas procuram estimar as mudanças ocorridas no período tendo como base outros levantamentos realizados pelo IBGE, como a Pnad Contínua.

A técnica é confiável, mas apresenta dois problemas principais. O primeiro é que a Pnad Contínua não investiga todos os municípios brasileiros. Com isso, fica mais difícil estimar, por exemplo, a intenção de votos no interior dos estados, pois a estrutura demográfica pode ter mudado muito nos últimos anos. Essa é, inclusive, uma das possíveis explicações para a ocorrência de surpresas nos pleitos mais recentes, além do alto número de abstenções e das mudanças abruptas de humor do eleitor, motivadas inclusive pelas redes sociais.

Por não sabermos a configuração atual da população brasileira, as bases amostrais das pesquisas de intenção de voto têm sido atualizadas apenas segundo as variáveis sexo, idade, escolaridade e ocupação. Por razões técnicas, dimensões importantes como renda, cor/raça e religião não entram no perfil predeterminado das pessoas a serem entrevistadas – a prevalência destes últimos dados é captada apenas a posteriori, depois de os participantes terem respondido os questionários de intenção de voto.

Esses aspectos podem parecer mera tecnicalidade estatística, mas é bom lembrar que as eleições de 2018 tiveram dinâmicas territoriais e demográficas muito marcantes. Os candidatos Jair Bolsonaro e Fernando Haddad apresentaram desempenhos bastante distintos, dependendo se o eleitor era evangélico ou católico, branco ou negro, de renda alta ou baixa, se morava no Centro-Sul ou no Nordeste do país. Sem dispor da configuração demográfica e da distribuição atual da população pelo país, entramos na corrida eleitoral sem as condições perfeitas para avaliar as reais chances dos candidatos a presidente em 2022. “Quanto mais o tempo passa, não há estimativa que aguente tanta incerteza sobre o perfil atual do eleitorado brasileiro”, lamenta Cavallari.

Ganhador do Prêmio Jabuti de Melhor Livro do Ano em 2019 por sua obra Uma História da Desigualdade: A Concentração de Renda Entre os Ricos no Brasil – 1926-2013, Pedro Souza tornou-se pesquisador do Ipea em 2009, no último concurso público realizado pelo instituto. Desde então, tem visto muitos colegas se aposentarem ou serem cedidos para outros órgãos ou organismos internacionais, num processo bastante semelhante ao que se passa no IBGE.

Como um grande consumidor de estatísticas oficiais do Brasil e estrangeiras, Souza elogia o IBGE por ter produzido uma das melhores bases comparáveis ao longo do tempo no mundo, com várias informações que remontam ao Censo de 1970 – permitindo observar um filme completo de transformações socioeconômicas ocorridas ao longo de décadas no país. Outro campo em que nosso órgão estatístico se notabiliza é na disseminação da sua coleção, com microdados muito fáceis de baixar, o que não acontece em muitas nações desenvolvidas, onde a liberação dessas informações exige um demorado processo burocrático.

Souza, no entanto, vê com preocupação a repetição de eventos que ele só conhecia pelas descontinuidades em algumas séries temporais, como o adiamento do Censo em 1990 e a não realização da Pnad em 1994. Mais grave ainda, para o pesquisador, é o processo de consolidação no IBGE, nos últimos anos, de um padrão de adiamento, desidratação e até mesmo abandono de pesquisas por falta de pessoal ou dotação orçamentária. Ele enumera algumas dessas ocorrências, verificadas no passado recente, como a não realização da contagem populacional (espécie de “minicenso” que deveria ocorrer sempre nos anos terminados em 5), o atraso do Censo Agropecuário de 2017, a eliminação de blocos de perguntas sobre temas especiais na Pnad Contínua, a suspensão da pesquisa sobre Economia Informal Urbana (Encif) – realizada pela última vez em 2003 – e a realização de uma POF light em 2017-18.

Além disso, o IBGE está ficando para trás em relação a alguns de seus pares na América Latina, como os do México e da Colômbia, que têm lançado pesquisas inovadoras que mapeiam aspectos importantes da realidade social, como violência doméstica, deslocamentos urbanos, uso do tempo e economia dos cuidados pessoais. “As pesquisas do IBGE deveriam ser vistas como um investimento, e não uma fonte de despesas, como interpretou o Congresso”, queixou-se o pesquisador.

Instigado pelo cenário descrito por Souza, recorri à Lei de Acesso à Informação para identificar se a perda de vigor do IBGE nos últimos vinte anos se deve à carência de pessoal ou de técnicos bem formados. De acordo com as informações sobre a composição da sua mão de obra, o número de servidores próprios do IBGE caiu de 6 976 em 2000 para 4 367, atualmente – uma preocupante redução de 37,4%. Para compensar a perda, o órgão ampliou o número de contratos temporários em 168% no mesmo período, saltando de 2 398 para 6 426.

Do ponto de vista da formação acadêmica, o número de “ibegeanos” com mestrado ou doutorado teve uma leve melhoria de 2013 (dado mais antigo) até hoje: cresceu de 782 para 798. Isso significa que, nos dias atuais, 18,3% da equipe permanente do IBGE são compostos de mestres e doutores, um número bastante expressivo considerada a média do setor público brasileiro. Em termos orçamentários, descontada a inflação, o instituto vive um quadro de estagnação e declínio gradual de recursos ao longo da última década. No ano passado o IBGE gastou menos de 2,5 bilhões de reais – e 87% foram consumidos com folha de pagamentos.

Professor da PUC-Rio, Juliano Assunção é parte de uma nova geração de economistas brasileiros que estão na fronteira mundial da pesquisa com evidências empíricas – e quem me assegurou isso foi o economista José Alexandre Scheinkman. Assunção também conduz o Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas, unidade brasileira da Climate Policy Initiative, uma rede global de pesquisadores e organizações cujo propósito é aplicar as técnicas mais modernas de análise econômica em projetos que conciliem desenvolvimento econômico com conservação ambiental.

Quando perguntei sua opinião sobre a crise no IBGE, Assunção avaliou que se trata de um episódio político desastroso, porém incapaz de conter um processo no seu entender irreversível. Otimista, ele observa há alguns anos o amadurecimento do corpo técnico de servidores públicos, que têm demandado melhorias nas bases de dados administrativos e a utilização de técnicas mais modernas de análises. O movimento, contudo, é desigual entre os órgãos e dependente do perfil pessoal de quem os comanda.

No caso da agenda climática, Assunção destaca a receptividade ao diálogo com os técnicos da Climate Policy Initiative no âmbito do Banco Central – com o desenvolvimento de estudos de impacto ambiental na concessão de crédito rural – e no do Ministério da Agricultura e da Secretaria de Política Econômica. Na pasta do Meio Ambiente, entretanto, após um avanço considerável no passado, a conversa esfriou na gestão de Ricardo Salles.

Assunção é bastante crítico em relação à postura de Paulo Guedes de não defender enfaticamente a realização do Censo nas discussões do orçamento. “Se o ministro afirma ter uma agenda liberal, deveria estar interessado em saber onde o Estado se faz necessário”, disse. Para o economista, o Censo é o único meio de observar o que se passa nos municípios brasileiros, e por isso trata-se de um instrumento essencial para a definição de políticas públicas locais. “Não lutar pelo Censo significa ter acatado passivamente uma maior margem de erro no desenho de políticas públicas, o que é inadmissível no contexto de severa crise social e econômica em que vivemos”, afirmou.

Quando se conversa com pesquisadores, consultores e demais usuários de sistemas de estatísticas, uma das palavras mais citadas é “credibilidade”. E nesse quesito, existe uma referência às avessas bem aqui do nosso lado: a intervenção da ex-presidente Cristina Kirchner no similar argentino do IBGE, o Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Havia suspeitas quanto a manipulações em índices de inflação, crescimento econômico e pobreza calculados na Argentina desde a gestão de Néstor Kirchner, que em 2007 substituiu servidores de carreira do Indec por técnicos alinhados com sua política. A crise, no entanto, só foi escancarada no início de 2013, quando o FMI censurou publicamente a qualidade das estatísticas divulgadas pelo governo argentino.

A economista Cristina Pinotti, sócia da A.C. Pastore, acredita que o caso do IBGE é diferente do de nosso parceiro de Mercosul. Na Argentina, houve uma intervenção deliberada no órgão. No Brasil, a crise na agência de estatísticas está relacionada ao quadro de corrosão das instituições “por dentro”, num movimento semelhante ao observado em outras dimensões vitais do Estado, como saúde, educação, meio ambiente e diplomacia. Pinotti argumenta que presidentes da República só se legitimam pela qualidade de suas entregas econômicas e sociais – e, quando um governo tem pouco a mostrar, o que ele faz é questionar a métrica.

Esse diagnóstico é referendado pelo economista Claudio Ferraz, professor na Universidade da Colúmbia Britânica, em Vancouver, no Canadá, onde reside, e diretor científico para a América Latina do J-PAL (Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab), o inovador laboratório de avaliação de políticas públicas ao qual estão vinculados os três vencedores do Prêmio Nobel de Economia de 2019 – Abhijit Banerjee e Esther Duflo (do MIT) e Michael Kremer (de Harvard).

Ferraz é alguém que conhece a fundo não apenas as bases de dados do IBGE, mas outros registros administrativos do governo, e um dos pesquisadores brasileiros com mais publicações em revistas de prestígio internacional. Ele considera que o Brasil avançou muito na última década em termos de disponibilidade de informações administrativas, destacando a criação do Portal da Transparência, a Lei de Acesso à Informação (LAI) e a facilidade na obtenção de microdados do Datasus e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entretanto, desde o início do governo Bolsonaro, os ataques às bases de informações ou às suas entidades mantenedoras se sucedem. Do questionamento dos indicadores de desmatamento na Amazônia calculados pelo Inpe à tentativa de deixar de publicar o número de mortos durante a pandemia, passando pelo enfraquecimento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e pelas manobras para restringir as respostas aos questionamentos feitos pela LAI, não faltam evidências de que o atual governo federal não convive bem com números que possam comprometer sua imagem.

Apesar disso, Ferraz identifica um amadurecimento na média do funcionalismo público quanto à importância de políticas públicas embasadas em dados e em evidências. Mas do interesse à prática há grande distância. O uso de estatísticas para orientar políticas públicas ainda se concentra em pequenas ilhas de excelência, como na criação do Bolsa Família e na resposta em 2016 à epidemia de zika, além de algumas experiências estaduais e municipais exitosas, principalmente na área de educação.

Especialista em políticas públicas e gestão governamental, Andrei Suárez Dillon Soares observa que nos últimos anos muitos órgãos da Esplanada dos Ministérios têm inserido em seus organogramas áreas específicas para lidar com dados gerenciais. O processo, porém, ainda carece de padronização e uniformização – situação que se torna ainda mais grave quando há competências concorrentes entre União, estados e municípios, e a necessidade de interlocução entre as três esferas de poder. Mas podem-se observar avanços nos últimos anos, como em algumas áreas dos ministérios da Saúde e da Economia, no Cadastro Único e na segurança pública.

Soares avalia que em muitos órgãos ainda impera o que ele chama jocosamente de “psicanálise por TI”: por não terem uma noção precisa a respeito de quais dados precisam, o que podem fazer com eles e as decisões que precisam tomar, muitos dirigentes contratam sistemas de tecnologia da informação (TI) bastante caros, com a esperança de obter uma resposta para suas inquietações. Com o tempo, esses programas acabam tendo uma funcionalidade muito baixa e são abandonados pelos usuários.

No que diz respeito ao uso de dados na aplicação de recursos públicos, muitos servidores a quem consultei confirmaram, sob condição de anonimato, a sensação presente no senso comum: apesar do movimento na direção de projetos baseados em evidências, a maioria das decisões governamentais ainda é determinada por interesses políticos e empresariais.

Desde que Paulo Guedes proclamou aquela famigerada frase na posse de Susana Cordeiro Guerra (“Se perguntar demais você vai acabar descobrindo coisas que nem queria saber”), o corpo técnico do IBGE e a comunidade acadêmica se dividem em discussões que têm gerado repercussão na imprensa e nas redes sociais. Com frequência, ex-presidentes do IBGE, demógrafos, economistas, técnicos atuais e aposentados da instituição, além de sindicatos e associações de acadêmicos, se digladiam publicamente a respeito de cada aspecto técnico envolvendo o Censo.

Tentando me orientar em meio a tantas discordâncias, entrei em contato com Cássio Turra, professor do Departamento de Demografia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (2013-16) e atual membro da Comissão Consultiva do Censo Demográfico. Herdeiro da tradição acadêmica do professor José Alberto Magno de Carvalho – uma das maiores referências da demografia brasileira e falecido no final de 2020 –, ele me apresentou os argumentos das diferentes correntes.

Turra me explicou que sempre existiram divergências entre os especialistas da área a respeito das nuances metodológicas envolvendo as pesquisas do IBGE. No passado, porém, lideranças acadêmicas históricas como Elza Berquó – especialista em estatística e demografia, professora emérita da USP e uma das fundadoras do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) – e o próprio Magno de Carvalho agiam apenas internamente, no âmbito da própria comunidade acadêmica, na busca de denominadores comuns.

O caldo começou a entornar no momento em que o país entrou em ebulição política, a partir da eleição de 2014 – numa sucessão de acontecimentos que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff e à vitória de Bolsonaro em 2018 –, tudo isso em meio à Operação Lava Jato, à recessão econômica e às restrições fiscais à pesquisa, a cada ano mais severas.

Com os ânimos acirrados, todas as discussões técnicas surgidas durante a preparação do novo Censo extrapolaram os muros da comunidade estatística e alimentaram embates pesados em grupos do Facebook e mensagens cáusticas no Twitter, além de uma profusão de cartas e manifestos publicados na internet e repercutidos pela imprensa. Nessas disputas, não é raro encontrar acusações do tipo “inimigo do Censo” ou “você é contra o IBGE”, além de classificações como “bolsominion” e “petralha”, aplicadas a pesquisadores sérios. Com o debate técnico contaminado por visões ideológicas, fica muito mais difícil construir entendimentos comuns.

A polêmica se ampliou na definição do questionário do Censo. A direção do IBGE defendeu limitar o número de perguntas, mantendo apenas os quesitos estruturais e de aplicação para a concepção de políticas públicas locais. Com entrevistas mais rápidas, esperava-se não apenas baratear a operação censitária como também melhorar a qualidade das respostas, uma vez que haveria evidências de que os cidadãos perdem o interesse e passam a responder com menos precisão quando a lista de questões é muito longa.

A proposta foi muito mal recebida pela comunidade científica, pois a exclusão de certos tópicos levaria à interrupção de séries históricas consideradas importantes e ainda deixaria de fora aspectos tidos como essenciais, como os relativos a migração, aluguéis residenciais e mobilidade urbana. Assim, logo ganhou notoriedade na arena pública o movimento “nenhuma questão a menos”, em favor do questionário completo, que acabou sendo ignorado pela direção do IBGE, que ratificou o enxugamento do formulário do Censo.

A chegada do coronavírus, seguida da determinação de adiar a pesquisa de campo para 2021 por razões sanitárias, acabou por apaziguar os espíritos – por pouco tempo. O plano do IBGE de retomar a operação neste ano, com a pandemia ainda não definitivamente controlada, voltou a colocar fogo no debate. E não há consenso a respeito de praticamente nada.

Adiretora do Assigbe – Sindicato Nacional dos funcionários do IBGE – Dione Oliveira, enumera uma série de dificuldades técnicas para a realização do Censo no curto prazo. Para começar, o cronograma encontra-se bastante atrasado: o instituto ainda precisa realizar vários testes e procedimentos preparatórios, além de contratar e capacitar mais de 200 mil recenseadores e supervisores temporários, o que não se faz, com qualidade, da noite para o dia. Há ainda uma questão sanitária essencial: garantir a vacinação para todos os agentes envolvidos na linha de frente do Censo.

Dando voz a um argumento que identifiquei com frequência nas discussões entre pesquisadores nas redes sociais, Oliveira mostra-se especialmente preocupada com a taxa de resposta no caso de o Censo ser feito antes de debelada a pandemia. Há uma suspeita bastante razoável de que um número expressivo de pessoas vai se negar a receber os agentes do IBGE por temerem o contágio, e isso terminará afetando a qualidade dos resultados da pesquisa.

O risco de baixa taxa de resposta é uma questão delicada, nunca tratada de modo aberto e transparente pelas direções passadas do IBGE. Estudos de avaliação feitos pela própria entidade após o Censo de 2010 revelam indícios de uma elevada subcontagem em determinadas regiões do país. Esses relatórios, contudo, nunca foram publicados pelo órgão, e circulam à boca pequena entre pesquisadores. Uma das possíveis explicações para o fenômeno é que tanto em condomínios mais ricos quanto em regiões muito violentas os cidadãos temem abrir seus lares aos agentes do IBGE – gerando vazios na malha do Censo, que se pretende universal.

Para contrabalancear esse risco, o IBGE aposta na adoção de métodos alternativos de entrevistas, como o agendamento de respostas por telefone ou pela internet. A diretora do sindicato, porém, indica que testes preliminares conduzidos pela instituição revelam que a eficácia desses outros meios é bastante limitada, não servindo como substituto perfeito da pesquisa cara a cara.

A demógrafa Suzana Cavenaghi, professora aposentada da Escola Nacional de Ciências Estatísticas (Ence) – vinculada ao IBGE – e membro da Comissão Consultiva do Censo, é uma das vozes mais atuantes da corrente que defende a realização da pesquisa censitária o mais rápido possível, por temer que o governo “empurre o Censo com a barriga” até desistir de sua realização. Ela confia na capacidade técnica e organizacional do IBGE para ir às ruas com segurança, fiando-se na garantia tanto da nova quanto da antiga administração de que as providências sanitárias de proteção aos trabalhadores já estão encaminhadas.

Para Cavenaghi, a atual crise gera a oportunidade de superar resistências internas à adoção de novas técnicas e tecnologias de entrevista, como estão fazendo outros países. Uma campanha de conscientização maciça da população sobre os benefícios do Censo e o planejamento cuidadoso do questionário e da abordagem dos entrevistadores para a disseminação das enquetes por telefone e internet seriam capazes, segundo ela, de garantir o sucesso do Censo.

Como não poderia deixar de ser, a questão acabou parando na Justiça. O governador do Maranhão, Flávio Dino, acionou o STF exigindo o cumprimento imediato da lei nº 8184/1991, que determina a realização de pesquisas censitárias a cada dez anos. Uma liminar favorável chegou a ser concedida pelo ministro Marco Aurélio Mello, mas no último dia 14 de maio o Plenário Virtual da Corte encampou, por maioria, a tese do ministro Gilmar Mendes, determinando que o governo realize o Censo – mas só em 2022.

Na primeira coletiva de imprensa que concedeu após ser nomeado como novo presidente do IBGE, o demógrafo Eduardo Rios Neto – respeitado professor da UFMG e braço direito de Guerra como seu diretor de pesquisas – referiu-se à instituição como “fábrica de estatísticas”. Apesar de um pouco desgastada pelo uso, a imagem ilustra os méritos e os desafios de uma instituição que completou 85 anos de existência no dia 29 de maio passado.

Como toda organização instruída nos princípios do fordismo e da velha revolução industrial, o IBGE zela pela padronização dos produtos, o rigoroso controle de qualidade e o respeito solene à técnica e à prática reiterada de seus processos.

Não é raro encontrar trabalhadores que dedicaram quase toda a sua vida laboral a essas grandes corporações tradicionais. O economista Nelson de Castro Senra é um deles, tendo devotado ao IBGE quase 38 anos de sua vida profissional, cinco deles dedicados a um projeto monumental: pesquisar e escrever a História das Estatísticas Brasileiras. Dividida em quatro volumes, cada qual retratando um período histórico, de 1822 a 2002, a obra tem 3 224 páginas, acompanhadas de um vastíssimo anexo com documentos que serviram de base ao autor.

Quando li o último tomo (referente ao período 1972-2002), chamou minha atenção uma expressão usada com frequência pelo autor e que ouvi também da boca de outros ex-presidentes e técnicos da instituição: “mística ibegeana”. Senra me explicou que ela se refere a um sentimento de pertencimento que acompanha a maioria dos técnicos do IBGE mesmo após a aposentadoria, potencializado pelo orgulho de se sentirem capazes de revelar o Brasil, para que os brasileiros possam conhecer melhor o seu país.

Senra contou que o idealizador e primeiro secretário-geral do IBGE, Mário Augusto Teixeira de Freitas (1890-1956), de quem é admirador confesso, dizia que as instituições sólidas devem respeitar as tradições, mas se renovar sempre. Num tempo em que se afirma que data is the new oil (a informação é o novo petróleo), dado o seu potencial de geração de riquezas, o sistema estatístico brasileiro, capitaneado pelo IBGE, encontra-se justamente na encruzilhada da tradição com a inovação.

A pandemia levou empresas, governos, autoridades de saúde e instituições econômicas a recorrer a dados do Google, de operadoras de celular e cartões de crédito e de aplicativos como Waze ou Uber para tentar mapear, em tempo real, as movimentações das pessoas, com o objetivo de definir estratégias sanitárias ou prever os efeitos econômicos da crise. Enquanto isso, institutos tradicionais de estatística mundo afora ainda medem a realidade pelo retrovisor, divulgando suas apurações com meses de defasagem. Como disse o ex-presidente do IBGE Roberto Luis Olinto Ramos (2017-18), numa entrevista à revista Conjuntura Econômica, o tempo estatístico mudou de décadas para dias.

Ao negarem 2 bilhões de reais para a realização do Censo, o Congresso Nacional e o governo Bolsonaro condenam o Brasil à paralisia, quando os novos tempos necessitam mais e mais de investimentos em bases de dados e na pesquisa de soluções para os imensos problemas e oportunidades do país. Nos últimos anos temos visto ícones do apogeu industrial no século XX falindo por se recusarem a abraçar as novas tecnologias e a repensar seus modelos de negócio. O mesmo pode acontecer com instituições governamentais.

Ao longo dos últimos 85 anos o IBGE passou por graves crises, e conseguiu sobreviver porque soube se reinventar. Para isso contou não apenas com a reconhecida capacidade de seu corpo técnico. Dois outros ingredientes se fizeram igualmente úteis: o apoio coeso da comunidade de usuários de suas estatísticas e a liderança política de seus dirigentes. No entanto, com uma rede de parceiros fraturada por divergências técnicas e ideológicas e sem apoio na cúpula que dirige o país, as perspectivas são sombrias. Como outras instituições brasileiras, o IBGE e o Censo precisarão ser reconstruídos em função dos desafios que os próximos anos colocam para o país e o mundo.

Para escapar do apagão das estatísticas e do obscurantismo dos governantes, apenas a técnica não é suficiente. A solução passa necessariamente pela política. Sem a construção de consensos, não há tradição que resista – e a mística se esvai.

“Tudo o que se mede melhora.” Essa frase estava num manual de estatísticas fiscais do Fundo Monetário Internacional (FMI) que me fizeram ler assim que cheguei para trabalhar no antigo Ministério da Fazenda, no longínquo ano 2000. Recém-saído da faculdade de economia, era o meu primeiro emprego. E a ideia de que números geram um incentivo para transformar a realidade acabou virando um princípio que incorporei à minha vida profissional e até mesmo pessoal.

Quem já experimentou adotar a corrida como atividade física regular sabe que marcar o tempo e a distância percorridos diariamente gera um impulso mágico para buscarmos ir cada vez mais longe e mais rápido. Conhecer sua situação atual e medir seu desempenho é o primeiro passo para alcançar um objetivo, seja emagrecer, economizar, aumentar a produtividade no trabalho ou completar uma maratona.

Se funciona no nível individual, a lógica de desenvolver indicadores para aferir as potencialidades da ação governamental vem sendo aplicada há séculos ao redor do mundo. No tomo IV de sua História, o grego Heródoto, que viveu no século v a.C., relata que Ariantas, líder dos citas – um povo nômade das estepes da Eurásia –, certa vez determinou, sob pena de morte, que todos os seus súditos lhe entregassem, cada um, uma ponta de flecha, e assim o soberano teve noção de quantas pessoas compunham sua gente.

No livro do Êxodo, Deus ordena a Moisés que conte o número de homens com mais de 20 anos nas doze tribos de Israel para definir a parcela de oferendas que deve caber a cada uma delas. O resultado do levantamento deu origem a outro texto do Velho Testamento, chamado apropriadamente de livro dos Números. E, embora existam contradições históricas nos relatos de Lucas e Mateus, seus evangelhos apontam que foi devido à realização de um censo que José e Maria tiveram que se dirigir a Belém, onde nasceu Jesus.

Governos sempre tiveram interesse em contar e conhecer melhor sua população, a princípio para fins tributários e militares (saber quantos homens seus exércitos poderiam convocar). Com o passar do tempo os levantamentos demográficos foram sendo aprimorados, e seus resultados passaram a ser usados para conceber políticas econômicas e sociais, da prevenção e tratamento de doenças ao desenvolvimento de sistemas previdenciários.

No Brasil, houve tentativas precárias para descobrir quantos europeus, nativos e escravizados havia em nosso vasto território desde o período colonial. Já no Segundo Reinado, durante a Guerra do Paraguai, iniciada em dezembro de 1864, o Exército brasileiro se ressentiu especialmente da carência de informações estatísticas e cartográficas para a elaboração das estratégias militares.

Finda a guerra, em 1870, uma das primeiras providências de dom Pedro II foi determinar a realização daquele que é considerado o primeiro recenseamento moderno no país. A despeito das imensas dificuldades operacionais vigentes na época, o Censo Geral do Império concluiu pela existência de 10 112 061 habitantes em 1872, classificados segundo nacionalidade, sexo, raça, estado civil, religião, ocupação e se eram livres ou escravos.

Com a proclamação da República, em 1889, mesmo sob a inspiração positivista do lema “Ordem e Progresso”, nossa história estatística foi bastante irregular. Por falta de condições institucionais e políticas, deixou-se de realizar os censos em 1910 e em 1930 e, com exceção do levantamento de 1920, os demais são questionados por suas falhas e baixa qualidade. Foi somente a partir de 1940 que o Brasil se adequou ao padrão mundial de realizar uma apuração demográfica universal da sua população com regularidade a cada década, nos anos terminados em zero – convenção internacional que auxilia na harmonização e comparabilidade dos dados entre países.

A estabilidade e o aprimoramento de nossa base estatística devem-se à instalação, em 29 de maio de 1936, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desde então, os retratos e radiografias produzidos pela entidade nos censos e nas pesquisas amostrais serviram para conhecermos nossa realidade social e econômica, além de orientar ações governamentais e decisões do setor privado.

Até que chegamos em 2021, e decidiram quebrar o termômetro.

“Se perguntar demais você vai acabar descobrindo coisas que nem queria saber.” Proferida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na cerimônia de posse de Susana Cordeiro Guerra como presidente do IBGE, em 22 de fevereiro de 2019, a frase seria o prenúncio de um governo que se elegeu sob o slogan bíblico do “Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”, mas se revelou negacionista em muitos dos seus atos.

O nome indicado por Guedes para conduzir a coordenação do sistema estatístico nacional, porém, tinha credenciais de respeito. Escolha pessoal do ministro, Guerra tem graduação e mestrado na Universidade Harvard e doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Servidora de carreira do Banco Mundial, atuou em programas desse organismo internacional em três continentes, além de ter desenvolvido estudos no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), na Fundação Getulio Vargas e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) – três das maiores referências acadêmicas no Brasil.

Todas as pessoas com as quais conversei, independentemente de concordarem ou não com a gestão de Guerra, destacam sua personalidade forte e sua visão clara sobre o perfil que gostaria de imprimir ao IBGE.

Com poucos vínculos no órgão e na comunidade acadêmica nacional, indicada por um governo que cindiu o país antes mesmo de ser eleito, Guerra enfrentou muitas resistências nos dois anos e dois meses em que esteve no cargo. Para piorar a sua situação, exceto num curto período de dez meses, entre 2016 e 2017, o IBGE havia sido presidido nos dezesseis anos anteriores somente por servidores da casa, o que aumentava as barreiras para ela se ambientar no novo posto.

Para os críticos, Guerra “caiu de paraquedas” no IBGE e, com certa intransigência e pouca disposição ao diálogo, apenas agravou um clima que já vinha pesado antes mesmo de sua chegada, envenenado por discordâncias técnicas e polarização política.

Embora a não realização do Censo tenha marcado de modo negativo toda a sua gestão, é injusto dizer que o país vive um “apagão estatístico” – prova disso é que, mesmo com a chegada da pandemia, o IBGE não deixou de divulgar nenhuma outra pesquisa ou indicador previstos no seu cronograma. Guerra, aliás, liderou a concepção e implementação de pesquisas inovadoras, voltadas para captar em curto espaço de tempo a rápida mudança de conjuntura provocada pelo novo coronavírus, como a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (Pnad) Covid-19 e a Pulso Empresa, destinada a mensurar o impacto do vírus nas companhias brasileiras. Ela também teve o mérito de negociar e aprovar um complicado acordo de compartilhamento de dados fiscais tentado há décadas junto à Receita Federal, o que aprimorará substancialmente o cálculo do PIB e das demais contas nacionais.

Houve ainda avanços ao incorporar novas tecnologias de processamento e pareamento de dados, bem como o uso de algoritmos para coletar de modo automático informações disponíveis na internet. Num de seus últimos atos como presidente do IBGE, Guerra assinou com a Divisão de Estatísticas da Organização das Nações Unidas (ONU) um memorando de entendimentos para implantar no Brasil um centro regional de big data e ciência de dados que servirá de plataforma para o desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias para toda a comunidade estatística das Américas do Sul e Central.

A maior parte desse trabalho, porém, ficou em segundo plano diante das polêmicas e do surpreendente corte orçamentário que têm inviabilizado a realização do Censo Demográfico de 2020 – ou de 2021, ou seja lá quando for realizado.

Acrônica da indefinição do Censo revela um estado não de apagão, mas de cegueira do governo em relação ao seu sistema estatístico e às possibilidades que ele pode gerar para o crescimento econômico, a redução das desigualdades e a melhoria das condições de vida da população.

É bem verdade que a pandemia tornou a sua realização muito mais incerta e complexa. Mas a decisão do governo de sancionar, em 23 de abril, a Lei Orçamentária de 2021 com uma redução de 97,3% nos recursos estimados para o Censo foi o que inviabilizou completamente a operação.

Coube ao então braço direito de Guedes, o secretário especial de Fazenda Waldery Rodrigues, anunciar a decisão tomada pelo Congresso Nacional e acatada pelo governo. “Não há previsão orçamentária para o Censo. Portanto, ele não se realizará em 2021. As consequências e gestão para um novo Censo serão comunicadas ao longo deste ano”, declarou Rodrigues, poucos dias antes de pedir exoneração, motivada por fatores alheios ao que se passava no IBGE.

O Censo Demográfico é comparado por muitos a uma operação de guerra, pois exige um planejamento com alguns anos de antecedência, estratégias de abordagem e o recrutamento de centenas de milhares de pesquisadores que serão enviados a campo nos mais distantes rincões do país.

Toda essa movimentação tem um custo, pois envolve a atualização das malhas urbanas e das localidades rurais para a composição dos setores censitários – as menores divisões geográficas do território nacional-, a compra de equipamentos eletrônicos para registro, envio e processamento das informações coletadas, a realização de concurso público para a seleção dos trabalhadores temporários e seu treinamento, além da execução de uma série de testes e procedimentos prévios destinados a garantir o sucesso do levantamento.

De acordo com o Portal da Transparência, a Lei Orçamentária de 2020 previa 2,3 bilhões de reais para a realização do Censo. Com o advento da pandemia e a decisão de postergar a pesquisa de campo, o governo manteve apenas 221 milhões para atividades preparatórias – das quais o IBGE executou pouco mais da metade (52,3%). Em 31 de agosto de 2020, animado com as perspectivas de recuperação da economia, o governo enviou sua proposta de orçamento para o ano seguinte alocando 2 bilhões de reais para o IBGE conduzir sua tradicional pesquisa decenal. Apesar de 300 milhões de reais inferior ao prometido antes da pandemia, a direção do IBGE não reclamou e tratou de retomar os preparativos para sair às ruas em algum momento de 2021.

É difícil precisar com exatidão o momento em que o trem saiu dos trilhos e deputados e senadores decidiram cancelar a destinação de dinheiro para a viabilização do Censo. Consultando a agenda pública divulgada no site do IBGE, é possível supor que Guerra pressentiu que seu orçamento estava ameaçado no início de fevereiro último, pois até então seus compromissos concentravam-se em reuniões internas de preparação para a pesquisa e outras atividades pertinentes à direção da organização.

Em 9 de fevereiro há um encontro de Guerra com o secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranys, e a secretária de Gestão Corporativa Danielle Calazans. Daí até o final de março (último mês em que foram divulgados os compromissos da ex-presidente do IBGE) há uma sucessão de mais de três dezenas de reuniões e videoconferências com diversas autoridades tendo como pauta o Censo Demográfico.

Antevendo que o desfecho do processo orçamentário no Congresso poderia levar a um corte na verba do IBGE, Guerra envolveu-se diretamente no corpo a corpo de negociações que tentou sensibilizar parlamentares – como os senadores Antonio Anastasia (PSD-MG), Eduardo Gomes (MDB-TO) e Kátia Abreu (PP-TO) –, o ministro Jorge Oliveira, do Tribunal de Contas da União (TCU) e muito próximo de Jair Bolsonaro, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina e até mesmo a onipresente empresária Luiza Trajano.

Disposta a um último esforço de persuasão, Guerra viajou para Brasília em 22 de fevereiro, retornando ao Rio, onde fica a sede do IBGE, apenas em 26 de março, como informa a agenda. Nesse período ela intensificou os contatos com a equipe econômica e buscou construir pontes com a presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputada Flávia Arruda (PL-DF), e o relator, senador Márcio Bittar (MDB-AC).