Intervencionismo no exterior e aqui, na campanha eleitoral

Por Bruno Carazza. Publicado originalmente no jornal Valor Econômico em 17/01/2022.

De tempos em tempos, os ventos da política e da economia mundiais mudam de direção. Pode demorar um pouco, mas a viragem sempre chega por aqui, com maior ou menor intensidade.

O desenvolvimentismo brasileiro, de Vargas a Geisel, foi forjado pelo casamento entre estatais, empresas multinacionais e grupos brasileiros. Longe de ser uma receita original e local, era fruto de seu tempo – no imediato pós-guerra, o braço forte do Estado se aliou ao grande capital para produzir as três décadas de ouro do século XX (1945-1975).

Os desequilíbrios desse modelo de desenvolvimento se tornaram evidentes após os choques do petróleo dos anos 1970, e a chegada ao poder de Margareth Thatcher e Ronald Reagan geraram um terremoto liberalizante que abalou as estruturas estatais em diferentes graus, provocando réplicas ao longo das décadas seguintes.

Privatização, desregulamentação, restrições nos gastos governamentais, redução da tributação sobre as empresas e globalização levaram a uma onda de retração do intervencionismo governamental nas economias. O capítulo da ordem econômica da Constituição de 1988 resumem essa influência liberal em terras brasileiras: a exploração de atividades econômicas por estatais seria exceção (art. 173) pois o papel do Estado deveria se concentrar na regulação e incentivo ao setor privado (art. 174).

Esse modelo, é bem verdade, nunca foi plenamente implementado por aqui. Mas se não estivesse conectado ao espírito de seu tempo, dificilmente Fernando Henrique teria cumprido seu programa de privatizações ou aprovado as reformas nos setores de petróleo, telecomunicações, elétrico e financeiro.

A maré parece estar virando novamente. A revista The Economist desta semana traz uma série de matérias especiais chamando a atenção para o advento de uma nova era de intervenção estatal na economia.

A mudança de ares começou a ser sentida com a crise de 2008, que expôs as consequências sociais de um processo desenfreado de desregulamentação no setor financeiro. A partir daí, a demanda por maior protagonismo do Estado se alastrou, seja para liderar as ações para lidar com as mudanças climáticas, conter o poder desenfreado das gigantes de tecnologia, resgatar os milhões de afetados pela pandemia ou buscar alternativas à dependência da China nas cadeias globais de produção.

Do “Make America Great Again” de Donald Trump ao “Green New Deal” de Joe Biden, estamos observando uma avalanche de medidas protecionistas, maior investimento público em infraestrutura, subsídios a novos setores estratégicos (de fontes limpas de energia a semicondutores), programas de transferência de renda e regulações mais protetivas nas searas ambiental e trabalhista nas economias avançadas. É o que a Economist chama de “o Estado mandão” (the bossy state).

Ao contrário do pós-guerra, em que o governo se encarregava do provimento direto de bens e serviços, a publicação inglesa destaca que nestes novos tempos a ação estatal se vale de quatro alavancas: política industrial para fomentar setores e tecnologias específicas, decisões antitruste contra as megacorporações, regulação cada vez mais abrangente e tributação progressiva sobre as empresas e os muito ricos.

Essa mudança no pêndulo parece ter sido captada pelos interessados a conquistar o lugar de Jair Bolsonaro na Presidência da República.

Na série de artigos publicados na Folha de S.Paulo pelos assessores econômicos dos quatro principais desafiantes, percebem-se ecos desse novo protagonismo estatal nos esboços de seus futuros programas de governo.

Nelson Marconi (Ciro), Henrique Meirelles (Doria), Guido Mantega (Lula) e Affonso Pastore (Moro) concordam em se buscar uma maior progressividade no sistema tributário e em promover o desenvolvimento ambiental sustentável, além de combater a pobreza e a desigualdade social por meio de políticas públicas e transferências de renda aos mais vulneráveis. Maiores investimentos em educação e na capacitação dos trabalhadores também aparecem em todas as propostas.

O consenso rui, porém, quando se trata da política industrial. Nesse quesito, há uma distinção bem nítida entre Pastore/Moro e Meirelles/Doria num polo menos intervencionista e, num outro extremo, Marconi/Ciro e Mantega/Lula acreditando no poder do Estado em liderar a economia.

O artigo de Pastore critica expressamente “a aposta no capitalismo de compadrio do PT” e as “escolhas políticas erradas” que levaram à Nova Matriz Econômica. Suas menções aos investimentos em infraestrutura e ao meio-ambiente apontam as parcerias com o setor privado como propulsores do desenvolvimento – e não a aplicação de recursos públicos ou a concessão de benefícios fiscais.

Ao defender que “o Estado precisa ser forte (não significa ser grande)” e mencionar a necessidade de reformas legais para combater a insegurança jurídica e elevar os investimentos privados, Meirelles evidencia que, num eventual governo Doria, será o mercado, e não o Estado, o principal motor do crescimento.

Nelson Marconi, por sua vez, inicia seu arrazoado comparando o desempenho do Brasil com o da China e da Coreia nos últimos quarenta anos. Não é surpresa, portanto, que a proposta de Ciro seja a mais detalhada quanto à política industrial. Nela, além dos velhos instrumentos de planejamento estatal (com metas para o setor privado, investimentos públicos e políticas setoriais), a própria política macroeconômica (fiscal, juros e câmbio) deve ser “favorável a quem produz”.

Embora Guido Mantega tenha escrito que não falava em nome da candidatura petista, as declarações de Lula nos últimos meses tornam crível a proposta do seu ex-ministro da Fazenda de “retomar as políticas industriais” e lançar “um ambicioso plano de investimentos públicos e privados”.

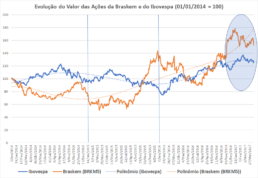

Cabe à futura equipe econômica de Lula, contudo, explicar como corrigirá dois vícios desse novo “Estado mandão” descrito pela Economist e que foram marcas da sua política de subsídios e campeões nacionais de 2006 a 2016: a ineficiência e a corrupção.

COMPARTILHE EM SUAS REDES

MAIS ANÁLISES

16 de dezembro de 2022

Qual o preço de uma maioria no Congresso?

9 de dezembro de 2022

Haddad é Lula e Lula é Haddad

2 de dezembro de 2022

Maldições da transição

25 de novembro de 2022

Lula na mão de Lira

18 de novembro de 2022

O difícil quebra-cabeças do ministério de Lula

11 de novembro de 2022

O Centrão vai embarcar no governo Lula?

4 de novembro de 2022

O retorno da fênix, mas pode ser o canto do cisne

28 de outubro de 2022

Segundo turno entre a lógica e a matemática

21 de outubro de 2022

Em cada urna um recado para Lula e Bolsonaro

14 de outubro de 2022

O novo Congresso é mais conservador ou mais bolsonarista?

7 de outubro de 2022

Ganhadores e perdedores do primeiro turno

30 de setembro de 2022

O que esperar da última semana antes da eleição

23 de setembro de 2022

O voto também está mais caro em 2022

16 de setembro de 2022

As pistas do uso do Fundão nas eleições 2022

9 de setembro de 2022

De Dom Pedro para Lula e Bolsonaro, de coração

2 de setembro de 2022

Como ficará o Senado em 2023?

26 de agosto de 2022

Sinais de um Congresso ainda mais conservador

19 de agosto de 2022

Na rua, na TV, no rádio e nas redes sociais

12 de agosto de 2022

Lula vence o segundo round das eleições

5 de agosto de 2022

Receita nº 5 para ser eleito: ser famoso

29 de julho de 2022

Receita nº 4 para ser eleito: ter contatos com a elite

15 de julho de 2022

Receita nº 2 para ser eleito: ser parente ou amigo

1 de julho de 2022

O que esperar do primeiro ano de um eventual governo Lula

24 de junho de 2022

Chico, Dorothy, Dom, Bruno e as outras 307 vítimas

17 de junho de 2022

Na República da desigualdade imperfeita

10 de junho de 2022

Haddad será o novo Genoino?

3 de junho de 2022

As bolhas de indiferença nas eleições brasileiras

20 de maio de 2022

O poder ultrajovem na disputa Lula x Bolsonaro

6 de maio de 2022

O que Janones tem a ensinar sobre a política

29 de abril de 2022

Em busca das ovelhas desgarradas

22 de abril de 2022

A disputa pelo Nordeste vermelho

15 de abril de 2022

Lula pesca no seu próprio aquário

8 de abril de 2022

Bolsonaro sai na frente em primeiro round da disputa eleitoral

3 de abril de 2022

Valdemar e Jair

25 de março de 2022

Não é questão de ego, mas de estratégia

18 de março de 2022

Assim na terra como no céu

12 de março de 2022

Guedes não quer guerra com ninguém

25 de fevereiro de 2022

Esperando a janela

14 de fevereiro de 2022

Política e videogames

7 de fevereiro de 2022

Namoros, casamentos e traições

31 de janeiro de 2022

Disseram que eles não vinham, olhem eles aí

24 de janeiro de 2022

Os blefes de Bolsonaro

10 de janeiro de 2022

A mosca azul ronda o ministério de Bolsonaro

3 de janeiro de 2022

Mais sacrifícios, menos soluções mágicas

27 de dezembro de 2021

A elite e seu próprio umbigo

20 de dezembro de 2021

Presentão de Natal antecipado

13 de dezembro de 2021

Para inglês ver

6 de dezembro de 2021

O Senado e o povo

29 de novembro de 2021

A esquerda que enxerga além

22 de novembro de 2021

De Marina para Moro

10 de novembro de 2021

O que indica o discurso de filiação de Moro

8 de novembro de 2021

Ideias ruins e promessas vazias

1 de novembro de 2021

O lero-lero como política pública

25 de outubro de 2021

A responsabilidade de quem carrega o piano

18 de outubro de 2021

O arco do fracasso

11 de outubro de 2021

Uma agenda de baixo para cima

4 de outubro de 2021

Contagem regressiva

26 de setembro de 2021

Muita água a passar por debaixo da ponte

20 de setembro de 2021

As conexões e interferências sobre o 5G brasileiro

13 de setembro de 2021

Dinheiro, política e democracia

6 de setembro de 2021

A matemática da crise

30 de agosto de 2021

Reforma tributária não dá voto

16 de agosto de 2021

Extorsão e traição

9 de agosto de 2021

Medalha, medalha, medalha

2 de agosto de 2021

Na idade da pedra lascada

26 de julho de 2021

Fé cega, faca amolada

19 de julho de 2021

Uma reforma “fabulosa”

12 de julho de 2021

Por que escolhemos os piores?

5 de julho de 2021

Cartas na mesa

28 de junho de 2021

Já é um começo

21 de junho de 2021

Uma guinada de 360 graus

14 de junho de 2021

A arte de empurrar com a barriga

7 de junho de 2021

A bússola

3 de junho de 2021

“CERTO PERDESTE O SENSO!”

31 de maio de 2021

A voz das ruas

24 de maio de 2021

Bolsonaro, porcos e sardinhas

17 de maio de 2021

Nuvem de palavras

10 de maio de 2021

A escuridão no fim do túnel

3 de maio de 2021

A volta dos que não foram

2 de maio de 2021

Às cegas

2 de maio de 2021

Bancarrota blues

17 de abril de 2021

Quando a esmola é muita

15 de abril de 2021

Criatividade e psicologia a favor da vacinação

9 de abril de 2021

Vai sair barato

2 de abril de 2021

Janela discreta

26 de março de 2021

Rt baixo

19 de março de 2021

Mais próximo do que se imagina

12 de março de 2021

São todos coniventes

11 de março de 2021

Nem 1989, nem 2002: está de volta o Lula 2006

5 de março de 2021

Governar é inaugurar estradas

26 de fevereiro de 2021

Chicago losers

12 de fevereiro de 2021

Realidades paralelas

5 de fevereiro de 2021

Dinheiro na mão é vendaval

29 de janeiro de 2021

Cheiro de reforma no ar

22 de janeiro de 2021

Vacina contra a incompetência

15 de janeiro de 2021

O tribunal do Facebook

8 de janeiro de 2021

Na surdina

8 de janeiro de 2021

Nossas vidas nunca mais serão as mesmas

8 de janeiro de 2021

Saúde, paz, união… e reforma tributária

18 de dezembro de 2020

A sobrevivência dos mais gordos

11 de dezembro de 2020

São muitos os Brasis

11 de dezembro de 2020

O mapa da mina

28 de novembro de 2020

“Si hay gobierno, estoy a favor”

20 de novembro de 2020

Em busca de sinais

13 de novembro de 2020

Trump 2024

10 de novembro de 2020

Governando do Além-Túmulo

10 de novembro de 2020

Quem dá mais, leva: o poder econômico nas eleições

30 de outubro de 2020

Dando nome aos bois

27 de outubro de 2020

O plano decenal de Guedes

23 de outubro de 2020

Siga o dinheiro

22 de outubro de 2020

TSE deveria abrir o olho com certos institutos de pesquisa

9 de outubro de 2020

Como as economias morrem

9 de outubro de 2020

Vai dar liga?

9 de outubro de 2020

Procurando agulha no palheiro

9 de outubro de 2020

Chovendo no molhado

11 de setembro de 2020

Panteras Negras

3 de setembro de 2020

Finalmente, a Reforma Administrativa

28 de agosto de 2020

Não faço mais previsões

21 de agosto de 2020

Perdido em campo

15 de agosto de 2020

Meu pai presente

7 de agosto de 2020

Sobre homens e bichos

4 de agosto de 2020

O nióbio é nosso!

31 de julho de 2020

A aula da Professora Dorinha

31 de julho de 2020

A carta

30 de julho de 2020

Lobby das igrejas leva mais uma

30 de julho de 2020

A hora e a vez do lobo-guará

17 de julho de 2020

Lições do Mobral

15 de julho de 2020

Um risco nem um pouco “Simples”

10 de julho de 2020

“O povo” contra Zuckerberg

4 de julho de 2020

Os números estarão certos desta vez?

3 de julho de 2020

Bolsonaro e as máscaras

1 de julho de 2020

Vem aí a Análise de Impacto Regulatório

30 de junho de 2020

Desviando o dinheiro dos velhinhos

30 de junho de 2020

Artistas receberão R$ 3 bilhões, só não sabem quando

26 de junho de 2020

Delírios e delícias

25 de junho de 2020

Saiba o que pode mudar nas redes sociais com o PL das fake news

24 de junho de 2020

STF suspende portaria sobre agrotóxicos

23 de junho de 2020

O que está em jogo no PL do Saneamento?

19 de junho de 2020

Change partners

18 de junho de 2020

O futebol parou, mas a Bancada da Bola continua jogando sujo

12 de junho de 2020

Vem aí uma enxurrada de ações judiciais

12 de junho de 2020

De João 8:32 ao art. 211 do Código Penal

5 de junho de 2020

70 contra 30

29 de maio de 2020

Todos os homens do presidente

23 de maio de 2020

Os “melhores” momentos do vídeo da reunião ministerial

22 de maio de 2020

Nau à deriva

21 de maio de 2020

Finalmente um acordo sobre a Lei Kandir

15 de maio de 2020

O powerpoint, os tweets e os guarda-costas

14 de maio de 2020

A MP do Libera-Geral

8 de maio de 2020

O mundo mudou, o Brasil nem tanto

8 de maio de 2020

No que vai dar a crise?

8 de maio de 2020

Não existem mocinhos e bandidos

8 de maio de 2020

O antes e o depois de Bolsonaro

10 de abril de 2020

O futuro será sombrio

3 de abril de 2020

Um novo 7 a 1?

2 de abril de 2020

O Programa Emergencial de Manutenção do Emprego

27 de março de 2020

VUL-nerabilidade

20 de março de 2020

O grande flagelo

20 de março de 2020

O que querem as mulheres?

6 de março de 2020

Viver é muito perigoso

5 de março de 2020

A Super Tuesday e os Rumos da Eleição Americana

5 de março de 2020

A corrida do ouro nos EUA

20 de fevereiro de 2020

O incrível caso do governador que deu um tiro no pé

18 de fevereiro de 2020

Mais um episódio da série “Problemas complexos, soluções simples… e erradas”

15 de fevereiro de 2020

Luz e escuridão

7 de fevereiro de 2020

O funcionalismo não é mais aquele?

7 de fevereiro de 2020

Não podemos importar propina

5 de fevereiro de 2020

Street-level lobby

4 de fevereiro de 2020

Flávio Dino e Eduardo Leite, dois nomes para ficar de olho

24 de janeiro de 2020

Férias numa colônia penal

24 de janeiro de 2020

(Des)continuidades

24 de janeiro de 2020

Agenda complexa em ano eleitoral

24 de janeiro de 2020

Sobrevivemos (?)

27 de dezembro de 2019

Sob pressão

20 de dezembro de 2019

Happy new Years and Years

20 de dezembro de 2019

Poço sem fundo

6 de dezembro de 2019

Para Rodrigo e Davi

6 de dezembro de 2019

Mudou, mas continuou quase igual

22 de novembro de 2019

Não se iluda, Bolsonaro também é uma ideia

15 de novembro de 2019

Shutdown à brasileira

8 de novembro de 2019

Feelings

6 de novembro de 2019

O novo regime fiscal de Paulo Guedes

1 de novembro de 2019

A hora do sim é um descuido do não

25 de outubro de 2019

Do limão à limonada

18 de outubro de 2019

Entre privilégios e vantagens

11 de outubro de 2019

A batalha final

4 de outubro de 2019

A estratégia por trás do veto

27 de setembro de 2019

Veta, presidente!

20 de setembro de 2019

Pizza com caipirinha

13 de setembro de 2019

O teto ameaça desabar

6 de setembro de 2019

Eminência pálida

30 de agosto de 2019

Em bom português

23 de agosto de 2019

Mano a mano hemos quedado

21 de agosto de 2019

3 Decretos e a Nova Correlação de Forças na “Cozinha” de Bolsonaro

20 de agosto de 2019

Viciado em likes

20 de agosto de 2019

O fim do Coaf

9 de agosto de 2019

“Curvo-me diante de ti”

8 de agosto de 2019

Melhor prevenir do que remediar

8 de agosto de 2019

Partidos clandestinos

26 de julho de 2019

De Campos a Guedes

25 de julho de 2019

Conheça as novas regras sobre o cadastro positivo

25 de julho de 2019

Contra o aumento do fundo eleitoral

12 de julho de 2019

A solidão do corredor de longa distância

5 de julho de 2019

Maus conselhos

28 de junho de 2019

O Supremo poder moderador

21 de junho de 2019

Esperando ajuda de cima

14 de junho de 2019

Democracia de Facebook

10 de junho de 2019

Suprema irresponsabilidade

31 de maio de 2019

O novo dono do pedaço

24 de maio de 2019

O novo presidencialismo

17 de maio de 2019

Na terceira temporada, o fim?

10 de maio de 2019

O lobby a favor do lobby

8 de maio de 2019

Análise das propostas em pauta para regular o lobby

8 de maio de 2019

Lula e a esquerda sem projeto

28 de abril de 2019

Política Pública baseada em Evidências Eleitorais

19 de abril de 2019

A agenda microeconômica é para os fortes

18 de abril de 2019

Dois órgãos oficiais, duas línguas diferentes

16 de abril de 2019

O “revogaço” de Onyx e seus possíveis efeitos inesperados

14 de abril de 2019

Muitas novidades no Diário Oficial

8 de abril de 2019

O show do trilhão

1 de abril de 2019

Muita conversa e pouco conteúdo

29 de março de 2019

Novas regras para concursos públicos

27 de março de 2019

Governo desidrata Conselho Curador do FGTS

25 de março de 2019

Acabou a lua de mel

18 de março de 2019

Governo exige ficha limpa para cargos comissionados

18 de março de 2019

Robin Hood dos morros, reis da malandragem?

16 de março de 2019

Mais uma derrota do governo: a PEC 02/2015

15 de março de 2019

O STF errou em relação aos crimes eleitorais

13 de março de 2019

Sobre Milícias, Discursos e Medalhas

13 de março de 2019

Governo corta mais de 21 mil funções e gratificações

12 de março de 2019

(Des)Igualdade Política entre os Gêneros no Brasil – Continuação

11 de março de 2019

O triste cenário das mulheres na política

9 de março de 2019

(Des)Igualdade Política entre os Gêneros no Brasil

25 de fevereiro de 2019

Não se iludam, não vai ser fácil

18 de fevereiro de 2019

Precisamos olhar além do laranjal

11 de fevereiro de 2019

Expectativas e sinalizações no combate à corrupção

6 de fevereiro de 2019

A Mensagem Presidencial Enviada ao Congresso

4 de fevereiro de 2019

O novo Congresso dá as suas caras

3 de fevereiro de 2019

Eleições para as Presidências do Senado e da Câmara

28 de janeiro de 2019

De Davos a Brumadinho

24 de janeiro de 2019

Presidentes Brasileiros em Davos

24 de janeiro de 2019

Mudanças na Lei de Acesso à Informação

21 de janeiro de 2019

Davos: Passagem de Ida e Volta

16 de janeiro de 2019

Bolsonaro e os Cargos Comissionados

14 de janeiro de 2019

Sobre regulamentos, cargos e simbolismos

4 de janeiro de 2019

Comparando os Ministérios de Bolsonaro e Temer

3 de janeiro de 2019

O Coaf nos tempos de Moro

2 de janeiro de 2019

A nova estrutura do Poder Executivo na gestão Bolsonaro

13 de dezembro de 2018

Eleições virtuais

21 de novembro de 2018

Superministério ou o pior emprego do mundo?

9 de novembro de 2018

O presente de grego do Congresso para Bolsonaro

29 de outubro de 2018

Um governo de novatos, inexperientes e membros do baixo clero

22 de outubro de 2018

Renovação versus Conservadorismo

15 de outubro de 2018

O perigo de governar no varejo

14 de outubro de 2018

Onda antissistema que varreu o Congresso também se deve a novas regras

1 de outubro de 2018

O PT nos empurrou para a ditadura de Bolsonaro

24 de setembro de 2018

O sistema não funciona

17 de setembro de 2018

Decisão de proibir doação de empresas não eliminou influência da elite econômica

14 de setembro de 2018

De olho nas propostas nº 05: Política Industrial

12 de setembro de 2018

Novatos e velhacos

10 de setembro de 2018

Não reeleja ninguém?

6 de setembro de 2018

Black is beautiful?

3 de setembro de 2018

Transparência para inglês ver

1 de setembro de 2018

Sem dinheiro das empresas, pesquisas eleitorais também diminuíram

30 de agosto de 2018

De olho nas propostas nº 04: Políticas para as Mulheres

29 de agosto de 2018

O Novo e o Velho nas Eleições Brasileiras

28 de agosto de 2018

Partido de rico ou partido de pobre?

27 de agosto de 2018

De olho nas propostas nº 03: Quem quer acabar com os privilégios?

21 de agosto de 2018

De olho nas propostas nº 02: Combate à Corrupção

19 de agosto de 2018

De olho nas propostas nº 01: Reforma da Previdência

17 de agosto de 2018

Começou a campanha (e que venham os dados!)

3 de agosto de 2018

O novo trem da alegria de Jucá, Randolfe e companhia ilimitada

7 de julho de 2018

Perdida a Copa, é hora de cair na real

27 de junho de 2018

O agro é tech, mas também é tóxico

8 de junho de 2018

Mais algumas reflexões sobre a crise

29 de maio de 2018

Depois da crise, é hora de escolher os perdedores

25 de maio de 2018

Temer e Lula na boleia do caminhão

22 de maio de 2018

Ações entre amigos

18 de maio de 2018

Nos autos da Lava Jato, o mapa para entender a política no Brasil

11 de maio de 2018

Com ou sem nota, PJ?

4 de maio de 2018

Mais uma jogada de mestre do mecenas brasileiro

24 de abril de 2018

Deveríamos pagar mais imposto

16 de abril de 2018

Lições do futebol brasileiro para o STF

2 de abril de 2018

Fim da série?

23 de março de 2018

Tem auxílio-moradia, mas tem também 60 dias de férias e recesso

16 de março de 2018

“O sistema é foda”

28 de fevereiro de 2018

Nada de extraordinário no anúncio do Ministério da Segurança Pública

16 de fevereiro de 2018

De negação em negação, Huck fez bem em desistir

9 de fevereiro de 2018

O auxílio-moradia, a inveja e outras mumunhas mais

29 de janeiro de 2018

A voracidade política na Caixa

12 de janeiro de 2018

A desilusão com as eleições brasileiras

5 de janeiro de 2018

Um Ano Novo de muito dinheiro no bolso (para alguns)

13 de novembro de 2017

Desmistificando Bolsonaro

7 de novembro de 2017

O FGTS, o Fies e mais uma oportunidade perdida

30 de outubro de 2017

Taxistas versus aplicativos: nessa briga, o consumidor é quem leva a pior

27 de outubro de 2017

Os artistas que me desculpem, mas a Lei do Audiovisual não deve ser prorrogada

13 de outubro de 2017

Os cartórios e o preço da fé pública no Brasil

6 de outubro de 2017

A um ano das eleições, um programa de governo fadado ao fracasso

28 de setembro de 2017

Vai fundo!

22 de setembro de 2017

O Brasil Velho que legisla em causa própria

15 de setembro de 2017

Não são as pessoas, são as instituições

7 de setembro de 2017

Flechada no próprio pé: uma pequena análise econômica das delações premiadas

24 de agosto de 2017

Reforma política: tudo é uma questão de oferta e demanda

7 de agosto de 2017

A favor e contra Dilma e Temer

2 de agosto de 2017

Carlos Drummond, Temer e as MPs do Código de Minas

21 de julho de 2017

Compra-se tudo, tudo se vende

14 de julho de 2017

Desoneração de alguns e oneração de milhões

6 de julho de 2017

O “grande acordo nacional” passa pela reforma política

29 de junho de 2017

Distritão e dinheirama: a “reforma política” dos políticos da Lava Jato

13 de junho de 2017

Porque vocês não sabem do lixo ocidental

21 de maio de 2017

Delações premiadas: Punições leves são péssima sinalização para o futuro

20 de abril de 2017

Saiu barato: Incentivos errados na delação premiada da Odebrecht

10 de março de 2017

O Dia Internacional das Mulheres e a Política Brasileira

2 de março de 2017

O Uber e a Crise: O que todo mundo ouve todos os dias em dois gráficos

19 de fevereiro de 2017

Mais de 1.000% depois do Plano Real: Reflexões sobre a Tarifa de Ônibus de Belo Horizonte

9 de fevereiro de 2017

Ricos, famosos e poderosos: uma análise sobre Trumps, Dorias e (quem sabe?) Justus

14 de dezembro de 2016

Delação da Odebrecht: a “metralhadora ponto cem” para a minha tese

11 de novembro de 2016

“Losing my religion”: por que os candidatos religiosos estão escondendo sua origem?

19 de outubro de 2016

Boletim Leis & Números – 19/10/2016

1 de outubro de 2016

É relevante, é urgente, mas… Reflexões sobre a MP do Ensino Médio

29 de setembro de 2016

Victor Nunes Leal: De Alvorada de Carangola às Eleições de 2016

15 de setembro de 2016

Cresça e Apareça: quem sobreviveria à cláusula de desempenho nas eleições de 2014?

2 de setembro de 2016

A Agenda Inicial de Temer – Boletim Leis & Números 02/09/2016

17 de agosto de 2016

Eleições 2016: Mais do mesmo, frustração ou problemas com os dados?

9 de julho de 2016

É hora de agradecer

21 de junho de 2016

Tema do Dia: Desonerações Tributárias e Avaliação de Políticas Públicas

30 de abril de 2015

Ambição e Gratidão nas Doações de Campanha no Brasil – Parte 1

16 de abril de 2015

“E Outras Mumunhas Mais” – Superdoadores nas Eleições Brasileiras

10 de abril de 2015

Quanto vale o seu voto? Doações de campanha, vencedores e vencidos

21 de março de 2015

Quem Controla Quem na Elaboração das Leis Brasileiras?

13 de março de 2015

House of Cards e a Autoria das Leis no Brasil

13 de março de 2015

Rumo à Tese de Doutorado

25 de março de 2014

Boletim Leis e Números – 17/03/2014 a 24/03/2014

16 de março de 2014

Boletim Leis e Números – 09/03/2014 a 15/03/2014

6 de março de 2014

Clipping – Medidas Provisórias, BNDES e Transparência

27 de novembro de 2013

Boletim Leis e Números nº 02 – Legislação e Jurisprudência – 13 a 26/11/2013

14 de novembro de 2013

Boletim Leis e Números nº 01 – Legislação e Jurisprudência

1 de agosto de 2013

Cargos em Comissão – Um Velho (e Crescente) Vício do Estado Brasileiro

20 de maio de 2011

Pedido de Falências e Ação de Cobrança

26 de abril de 2011

Direito de Exclusividade de Distribuição X Livre Concorrência

11 de março de 2011

Poder Executivo Legislador (Continuação)

11 de março de 2011

Poder Executivo Legislador

5 de fevereiro de 2010

Medidas Provisórias: abuso ou complacência? (Continuação)

5 de fevereiro de 2010

Medidas Provisórias: abuso ou complacência?

17 de setembro de 2009

Monopólio dos Correios – 2ª parte

1 de setembro de 2009

Leasing cambial – Terceiro capítulo

31 de agosto de 2009

Leasing Cambial – Segundo capítulo

27 de agosto de 2009

Leasing Cambial – Segurança Jurídica e Crédito

13 de agosto de 2009

Decreto nº 6.932 – Simplificando o Atendimento ao Público no Governo Federal

11 de agosto de 2009

ADPF 46 – O monopólio dos Correios – Primeiro Capítulo

7 de agosto de 2009